Ma bibliothèque personnelle dégorge de textes rédigés par mes élèves qui ont participé depuis 2008 à mes ateliers de découverte sur le Shoah et qui, par quatre fois, ont suivi mes itinéraires de Mémoire jusqu’à nous rendre à chaque fois sur le site d’Auschwitz-Birkenau. Ce n’est pas sans une certaine nostalgie que je replongeais ces jours-ci dans ce premier voyage en 2009 et ce premier ouvrage que nous avions réalisé ensemble : « Convoi n°67, encore vivront-ils un tout petit peu… »

Ils avaient entre 12 et 22 ans le 3 février 1944 quand ils furent entassés dans les wagons à bestiaux du convoi n° 67 pour une destination inconnue. Parmi eux j’ai choisis, 23 noms au hasard de cette liste interminable de déportés. Mon seul critère était leur jeunesse, cette même jeunesse que mes 23 élèves volontaires. En 2008 comme aujourd’hui, mes lycéens ont tous ce dénominateur commun : transcender les mots et les illustrations de leur manuel scolaire.

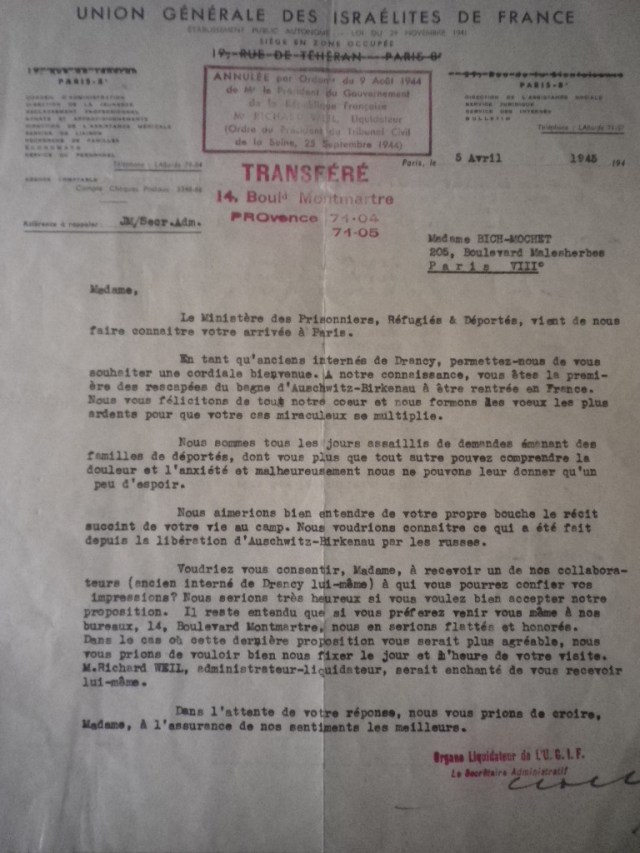

Élèves du lycée Saint-Rémy, Itinéraire de Mémoire en 2008-2009. Edwige est au premier rang, première à gauche.

A l’époque, après des mois à étudier des témoignages récoltés ou entendus, à fouler les lieux de Mémoire entre la Cité de la Muette et le centre de mise à mort d’Auschwitz je tenais à ce que mes élèves écrivent librement, et sous la forme qui leur convenait le mieux, un texte qui pouvait se rapprocher au mieux de ce qu’avaient pu subir ou ressentir ces enfants déportés parce que nés Juifs. Je me souviens comme si c’était hier lorsque Edwige, l’une de mes élèves de terminale, me fit lire son récit. Je fus littéralement bouleversé par l’intensité de son écriture et par l’oppressante dramaturgie de sa narration pour se représenter les terribles angoisses d’une adolescente de 17 ans en 1944, Ruth Lazar.

Aujourd’hui, Edwige est en sixième année de médecine et c’est avec son accord qu’elle m’autorise à reproduire son texte dans ce blog, sept ans après la publication de notre livre : « Convoi n°67, encore vivront-ils un tout petit peu… »

Ruth LAZAR, 17 ans.

Du bruit dans la rue, des portes qui claquent, un bruit de moteur… Je suis réveillée, mon cœur a déjà accéléré. Le moteur s’arrête sous la fenêtre, nouveaux claquements de portes et je comprends. Une boule chaude se forme dans mon ventre, j’agrippe le drap en serrant les poings, j’ai peur. Je n’ose pas y croire, je n’ose pas réaliser. En cascade, je revois ce qui nous a menés jusqu’ici.

La maison à Illingen [Allemagne], la famille unie, le déménagement en France, les gens plus distants, l’inquiétude de papa, le sourire voilé de maman, la naissance de Francine, et juste après, la guerre !

A partir de là, les souvenirs sont plus précis : la prise de conscience de ce qu’est l’antisémitisme nazi, les angoisses de papa et maman, l’agression de papi et mamie, la France vaincue et le régime de Vichy. Ensuite la situation se dégrade pour nous : l’obligation de se cacher pour ne pas se faire interner, la multiplication « d’ordonnances » contre les Juifs, les rumeurs sur une possible « déportation vers l’Est » et le début des arrestations. Novembre 1942 : l’occupation du Sud de la France par les nazis, l’arrestation à laquelle nous échappons en passant la nuit chez un contact de papa, le stress quotidien, les restrictions alimentaires, la peur du lendemain, et cette nuit…

Des pas rapides et brutaux montent les escaliers. Ma respiration se hache, je ne bouge pas. Maman se lève. J’entends ses mouvements précipités, elle a peur, papa n’est pas là. On tambourine à la porte en aboyant un ordre que je ne reconnais pas tout de suite. Je me lève et prends la main de Francine. Kurt se réveille en sursaut. Maman ouvre la porte, une voix autoritaire emplit la pièce voisine. Les pas se déplacent, arrivent derrière notre mur, la porte s’ouvre violemment. Un Allemand en uniforme nazi nous ordonne de sortir, ce que nous faisons. Günter et mon cousin Werner, qui avait réussi à fuir l’Allemagne alors que les frontières étaient déjà fermées, sont aussi dans la pièce principale. Un second soldat fouille dans les meubles tandis que le premier crie sur ma mère en allemand. Je comprends qu’il lui demande où est mon père. Elle prétend ne pas savoir. Il la gifle. Elle baisse les yeux. Il la gifle à nouveau. Elle lève les yeux sur lui et garde la bouche fermée. Il l’empoigne et fait signe à son compagnon que nous pouvons descendre. Je peine à réaliser ce que je suis en train de vivre, ça va trop vite. Le soldat ouvre les portes de la camionnette et nous pousse dedans. Francine fond en larmes, il la fusille du regard, « dreckig Jude ! ». Les portes claquent, nous laissant dans la pénombre avec un couple et son bébé, arrêtés juste avant nous.

La camionnette redémarre. J’ai l’esprit totalement embrumé. Je regarde fixement les lacets de Kurt qui se soulèvent à chaque secousse du véhicule. Le trajet se fait dans un silence hébété. Seuls les pleurs du bébé nous sortent parfois de la torpeur qui nous a tous gagnés. Je ne sais pas combien de temps nous roulons. Nous arrivons dans une prison, et nous nous laissons enfermer sans résistance.

Nous passons huit jours dans une cellule. Maman parle peu, elle est très tendue, mais devant nos geôliers elle se montre très digne. Nous prenons exemple sur elle pour ne pas montrer l’inquiétude qui grandit en nous, et sauver notre orgueil. Moi j’espère que papa réussira à nous faire libérer. Lui qui sait toujours ce qui se trame dans Nyons, qui nous a cachés la nuit de la première rafle… On a déjà réussi à leur échapper une fois, alors pourquoi pas une deuxième ?

Mais ce sauvetage inespéré n’a pas lieu. Un soir, les soldats nous informent de notre départ pour le lendemain. Nous allons être transférés à Paris. L’angoisse monte d’un cran. Quels espoirs pouvons-nous nourrir loin de Nyons ? Que vont-ils faire de nous ?

Nous partons le matin dans un bus de ville. Le trajet dure la journée entière, et je vois les espoirs de maman qui diminuent au fur et à mesure que nous nous éloignons de la région. Les gens sont silencieux, personne ne sait ce qui nous attend à Paris.

Finalement c’est au camp de Drancy que le bus s’arrête. Nous entrons dans une grande pièce où il y a déjà du monde. Des détenus comme nous assurent le secrétariat. Nous sommes recensés, maman donne 110 francs. Maintenant nous sommes complètement démunis. Un coin de pièce avec de la paille nous est désigné pour que nous nous installions, mais nous n’avons plus d’affaires personnelles. Maman est devenue complètement apathique. Elle ne parle pas, mange à peine, et la nuit je vois ses yeux qui restent grands ouverts avant de m’endormir.

Dans ce camp il y a beaucoup de monde, et nous sommes libres de circuler dans l’enceinte. Je préfère ceci à la petite cellule où nous étions enfermés. Nous dormons sur la paille et mangeons dans des gamelles. Certains reçoivent des colis de nourriture, nous pas.

En six jours nous avons le temps d’apprendre les dures réalités de la condition d’interné : impossible de savoir où, avec qui, et dans quelles conditions nous serons le lendemain. Drancy est un camp de transit, nous attendons en fait d’être déportés vers l’Est, à Pitchipoï. Personne ne sait trop où c’est, ni ce qu’on va y faire, mais ça sera notre prochaine destination. Avec Gunther et Werner qui ont 16 et 15 ans, on imagine des scénarios dans lesquels on réussirait à échapper aux nazis et à retrouver papa, puis à se cacher dans l’attente d’une libération. Ce n’est pas toujours très réaliste, mais on rêve de raconter un périple pareil à notre père. Lire sa fierté sur son visage, et puis redonner la vie à maman qui ne parle plus du tout depuis que nous sommes arrivés ici. Elle erre sans but tel un fantôme tandis que nous explorons Drancy pour glaner des informations, et fuir son désespoir.

Un soir nous apprenons qu’un convoi part le lendemain. Nous sommes sur la liste. Nous ne sommes pas prêts. Apparemment le transport se déroule dans des wagons à bestiaux. Werner réussit à se procurer de la nourriture aux cuisines en prévision, parce que pour venir à Drancy, nous n’avions pas eu de repas de midi. Le soir nous réfléchissons à une stratégie pour s’échapper entre la sortie de Drancy et l’arrivée à la gare. Mais plus nous y pensons, et moins la fuite nous paraît réalisable.

Cette dernière nuit est très angoissante. Le visage de maman ne bouge pas, plus rien ne semble l’affecter. J’ai envie de la secouer pour qu’elle cherche avec nous, mais je ne dis rien. La nervosité est palpable parmi les autres détenus.

Le lendemain matin, nous devons nous rassembler dans la cour. Il y a énormément de monde. C’est la cohue, mais les soldats nous surveillent avec des chiens et ils gardent le contrôle de la situation. Il me semble impossible de fuir maintenant, d’autant plus que nous sommes prévenus : quelqu’un s’évade et tout le wagon est fusillé. Cette menace calme nos ardeurs téméraires, et nous restons raisonnables, nous pliant aux ordres. Nous nous entassons dans des bus de ville pour aller jusqu’à la gare. Ce sont bien des wagons à bestiaux qui nous attendent, ainsi que d’autres soldats, toujours accompagnés de gros chiens. Malgré notre grand nombre, ils parviennent à tous nous faire entrer.

C’est quand la porte se ferme que je ressens la peur dans tout mon corps. Les ouvertures sont obstruées par des planches, nous sommes tous enfermés dans le noir, impuissants, à la merci de nos ennemis. Je réalise que le pire commence maintenant. Nos parents nous avaient toujours protégés. Durant les années de rafles, la tension grandissait, la peur était quotidienne, mais le danger ne nous apparaissait que momentanément. Mon père était très au courant, nous avions échappé à une rafle ! Quand je vois le nombre de personnes dans ce wagon, je perçois mieux la haine et la force des nazis. Je comprends violemment le sens réel du mot « extermination ». Jusque-là je refusais presque de croire que la mort pouvait m’arriver à 17 ans, même en temps de guerre, même sous une politique antisémite. Je nous croyais plus malins qu’eux, je pensais qu’on leur échapperait. A Drancy avec les garçons nous prenions presque ça comme un jeu, une chasse mortelle où nous utilisions toutes nos ressources pour échapper à notre prédateur. Nous n’envisagions pas l’échec. Je réalise maintenant que nous n’avons plus de ressources. Nous sommes dans un wagon, offerts à notre ennemi. Nous sommes sans défense car totalement prisonniers. Je comprends que maman avait pressentit ça avant nous. Une fois arrêtés, il est presque impossible d’échapper au sort que nous réservent les nazis, elle avait perçu tout ça avant. Je m’en veux de l’avoir évitée une semaine entière parce qu’elle était amorphe. Je m’en veux de lui avoir fait des reproches intérieurs. Elle avait tout compris avant moi. J’ai une boule dans la gorge, je viens de réaliser l’ampleur de mon impuissance. Notre faiblesse malgré notre grand nombre. Leur haine envers nous. Je n’ose pas espérer que le trajet soit court. Il fait déjà froid, je ne veux pas aller à l’Est, j’ai envie de pleurer. J’ai l’impression d’avoir perdu un combat.

Quand le convoi s’ébranle, les larmes roulent déjà sur mes joues. J’ai peur de mourir. Tout le monde est silencieux. En guise de toilettes, il y a un bidon près de la porte. C’est long, très long. J’ai déjà perdu la notion du temps. Nous percevons encore le jour qui filtre à travers les interstices du bois. Il fait froid bien que nous soyons collés les uns contre les autres. L’atmosphère est lourde. Je lis sur tous les visages la douleur. Je vois tous ces corps fatigués, écrasés par le poids du désespoir et de la peur mêlés. J’en vois certains prêts à craquer, j’en vois qui pleurent, d’autres qui tremblent. Utiliser les tinettes n’est plus source de honte. Au tout début, personne n’osait choquer la pudeur collective et faire ses besoins entourés d’inconnus. Mais la nature nous a rattrapés depuis, et il est devenu normal de recevoir des excréments tant le wagon est ballotté dans sa course.

Je vois le visage tordu de mon frère, j’ai envie de le soulager, le tenir dans mes bras pour qu’il ait plus chaud, le couvrir de baisers. J’ai une vague d’affection à distribuer, comme si je voulais compenser nos vies prochainement écourtées par une immense tendresse, comme si l’amour pouvait encore nous sauver.

Les heures passent trop lentement. Il fait nuit à présent. Nous n’avons pas mangé de la journée. Je suis épuisée, mais nous ne pouvons pas nous asseoir. Avec ma famille, nous avons formé une étrange chaîne : Günter et Werner étant contre une paroi du wagon lorsque nous sommes partis ; nous échangeons régulièrement nos places pour permettre à deux d’entre nous de s’adosser.

Parfois l’anxiété et la fébrilité ambiante me quittent et je retrouve un petit peu de sagacité. Je me demande où est papa, ce qu’il fait… Je me pose aussi des questions sur notre sort à nous. Pitchipoï… Qu’est-ce que cela signifie ? Certains pensent que nous allons travailler, d’autres que nous allons mourir. Moi je préfère me dire que nous allons travailler, puisque les nazis n’auraient aucun intérêt à nous emmener à des kilomètres de notre lieu d’origine pour nous tuer. Néanmoins, j’évite de trop y réfléchir parce que je vois mal Francine travailler alors qu’elle a quatre ans. Et puis je ne suis plus sûre qu’ils nous considèrent comme une force de travail puisque nous voyageons dans des conditions invivables. De toute façon je ne suis plus sûre de rien. Tout est chamboulé dans ma tête, je n’ai plus de repères, j’ai presque du mal à croire ce que je vis. Pourtant je sens bien tout mon corps endolori, le froid, et l’odeur nauséabonde.

Je crois que j’ai un peu dormi. Je me sens faible. J’ai faim et froid. Le train semble ralentir… Oui il ralentit et s’arrête. Pourtant il n’y a rien autour de nous… Alors Pitchipoï est un endroit désert ? Que vont-ils faire de nous ici ? Quand la porte s’ouvre, la lumière nous agresse les yeux, un vent glacé s’engouffre dans notre réduit, mais c’est merveilleux. Cette irruption de la nature dans notre délire nous rappelle le visage de la réalité… Le temps de vider la tinette seulement. A nouveau enfermée dans le noir, je regrette de n’avoir sauté dehors, quitte à me faire abattre comme du gibier la seconde d’après. Je n’en peux plus de cette prison roulante, je ne supporte plus d’être parquée là-dedans. Nous repartons… Pour combien de temps encore ?

L’attente est insupportable. La démence nous gagne tous, elle semble s’installer définitivement. Les prisonniers sont fébriles, toujours en mouvement, à la recherche d’une stabilité qu’ils ne trouveront pas. Je suis épuisée, j’ai besoin de sortir…

Une femme se met à crier et à frapper la paroi. Chacun tressaille, certains se joignent à son cri. Je n’en peux plus, je tremble, j’ai envie de hurler avec eux. Non il ne faut pas. Si je me mets à crier, je vais perdre le contrôle de moi-même, je vais basculer. Je dois rester lucide, je dois rester consciente et maître de moi-même, je dois tenir. Leur plainte, leur désespoir m’arrachent le cœur. Il n’y a aucune larme, simplement l’expression brutale de la souffrance pure. Je ne supporte plus ces manifestations de douleurs. Je ne peux plus tenir, c’est atroce.

Des coups de feu font taire le vagissement issu de notre wagon. Il n’y a plus qu’une femme qui hurle. J’ai l’irrépressible envie de frapper cette femme pour la faire taire. Son cri est vraiment insoutenable. Il faut qu’elle arrête. Il faut que cette plainte cesse, de n’importe quelle manière, ce n’est plus possible. Je serre les dents. Je vais craquer. Sa voix se brise, et ce ne sont plus que des gémissements qui s’échappent de cet être en souffrance. Enfin elle se tait. Immédiatement, un sentiment de soulagement m’envahit. La tension en moi redescend, je respire. Je réalise que je suis au bord de la folie. Je me sens comme un animal, pas seulement parce que je suis en cage, mais parce que ma capacité de réflexion me quitte. Je peine à contrôler d’incroyables pulsions de violence. Je me sens comme une bête enragée, prête à tout pour que cesse la souffrance. Mes émotions ont pris le contrôle de moi. Sans logique, je ressens tour à tour l’amour et la haine. Le temps s’écoule lentement. Même mon immense fatigue ne parvient pas à me faire oublier le froid et la faim. Je ne suis pas sûre d’arriver vivante, si toutefois nous arrivons un jour quelque part.

Pour la seconde fois, nous vidons les tinettes… Toujours pas de nourriture.

Je n’ose pas regarder les gens qui sont au sol. Je sais qu’ils sont morts et je ne peux pas soutenir cette vue dans l’état où je suis. Je ne sais pas si je les envie ou si je les plains. Je sais qu’on les a piétinés, qu’on leur a écrasé le corps, qu’on leur a marché sur la tête, mais je sais aussi qu’ils ont enfin finit de souffrir. J’attends une délivrance, n’importe laquelle. J’ai envie de me laisser glisser au sol, mais savoir ma famille autour de moi m’en empêche. Ce transbordement est interminable. Fatigue, faim, froid, démence, souffrance, violence, soif, fétidité, angoisse… c’est le lot des survivants, les autres en sont morts.

Le train ralentit à nouveau. Nous sommes le troisième matin, et nous nous préparons à un court éblouissement, une brève respiration, le temps de vider les tinettes. Cependant ce matin est différent des deux précédents : il y a des traces de vie dehors. Serions-nous enfin arrivés ? Le calvaire va-t-il prendre fin ? Je l’espère sans trop de conviction, je suis trop exténuée pour cela. La porte s’ouvre, et un soldat nous donne l’ordre de sortir.

Je suis abasourdie. Pourtant il ne faut pas, l’uniforme qui vocifère à l’entrée du wagon frappe ceux qui en sortent trop lentement. Je vois l’extérieur, je vois le jour, le ciel, je me sens renaître. Il faut sauter sur un talus, il y a des cadavres en « pyjama rayé » qui nous aident, mais j’y arrive seule. L’air frais me purifie les poumons et nettoie mon visage. Je me surprends à sourire, le calvaire est terminé. Nous devons attendre à côté du train. Je m’attarde sur les « choses » en pyjama : en fait ce sont des hommes. Il faut faire deux groupes : les hommes d’un côté, les femmes et les enfants de l’autre. Nous restons ensemble. L’attente est longue. J’espérais que nous allions bientôt manger, mais le froid m’a rafraîchi les idées, je ne fais plus abstraction de l’hostilité des lieux. Si le pire est derrière nous, je ne suis pas sure que la vie ici soit tellement mieux. Un soldat nous demande notre âge et notre profession et nous re-divise en deux groupes. Ce rangement s’éternise. Mon cerveau refait surface pourtant j’ai du mal à comprendre. Les pyjamas rayés enlèvent les morts des wagons. Ce sont des détenus, comme nous maintenant. J’ai peur. A la quasi-euphorie de la libération, succède l’anxiété de l’attente. Les soldats crient et distribuent des coups de matraque en caoutchouc, les chiens aboient sauvagement, il y a très peu de détenus et ils sont terriblement maigres. Je n’aurais jamais dû m’en rendre compte. Je ferme les yeux. C’est extrêmement long, il fait bien trop froid pour nous laisser dehors comme ça. Enfin des camions arrivent pour nous chercher. Tandis que nous sommes encore transportés vers une destination inconnue, l’autre groupe part à pied. Ils ne sont qu’une centaine, à peu près autant d’hommes que de femmes, mais tous identiques. Ils marchent par cinq. C’est étrange.

J’aimerais anticiper mais je n’ai aucune idée de ce qui va m’arriver. Pourquoi l’autre groupe est-il parti à pied ? Cette question m’obsède. Nous pénétrons dans une enceinte fortifiée. Je regarde des espèces de baraques en bois défiler. De l’autre côté il y a des bâtiments en dur, nous allons sans doute travailler dans ceux-ci avec du matériel que nous irons chercher dans les autres. Je pense toujours à ceux de l’autre groupe, et soudain je comprends en quoi ils étaient tous identiques. Que des adultes, plutôt jeunes, qui malgré l’immense fatigue, semblent en relative bonne santé.

Nous arrivons au fond du camp. Nous sortons, et on nous explique que nous allons nous doucher, mais avant cela nous devons attendre dehors. J’aurais préféré manger pendant ce temps-là. Ici il y a une drôle d’odeur. Je ne comprends pas l’organisation de cet endroit. Je cherche un sens mais je n’en trouve pas. Pourtant j’ai l’impression que la réponse est tout près, à ma portée, mais je ne sais pas, je n’y arrive pas.

Après une nouvelle attente qui achève de nous frigorifier, le jour commence à baisser, et on nous donne enfin l’autorisation d’entrer. Nous devons nous déshabiller, et retenir où nous mettons nos affaires pour les récupérer après. Les pyjamas rayés nous distribuent des morceaux de savon. Leurs yeux sont des gouffres de souffrance. Leur présence me met mal à l’aise. Pourquoi eux sont-ils habillés ainsi alors que nous, allons récupérer nos affaires ? Pourquoi l’autre groupe est-il parti à pied ? L’angoisse monte en moi, une boule se forme dans ma gorge, il y a le feu dans mon ventre et un orage sous mon crâne. Femmes et hommes sont mélangés. Nous sommes si nombreux, où vont-ils nous mettre après ? Je trouve cela étrange. Je ne perce pas la logique de leur organisation. Mon cœur bat à tout rompre, il y a une odeur inconnue, j’ai un mauvais pressentiment. Nous allons à la douche, mais quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais même sans repère, je sens que quelque chose ne va pas. Tout mon être est aux aguets, j’ai horriblement peur. Nous entrons dans la salle de douche, plus le temps passe, plus mon cœur accélère, plus l’angoisse monte. J’ai du mal à respirer, je transpire alors qu’il fait froid. Que se passe-t-il ? Les portes de la salle se ferment. Nous allons mourir. Ce sont les mots qui vont sur ce sentiment de malaise extrême. Je réalise maintenant avec une certitude inébranlable que nous allons mourir. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ils vont nous tuer tous dans les instants qui vont suivre. La détresse va m’étouffer. Je n’en peux plus. Je regarde Maman, ses yeux me disent qu’elle compatit à mon désarroi, elle qui sait depuis le début. Les gens autour de moi sont affolés, et amplifient le sentiment de panique qui me serre à l’intérieur, qui va me faire imploser. Un bruit au plafond, un sursaut général, des cris dans toute la pièce. Ça pique, quelque chose me ronge la peau, je m’étouffe, il manque de l’air, j’ai mal. Ça brûle dans mon corps, j’ai mal, des cris, ça pique, je ne sens plus que la souffrance partout, j’ai besoin d’air, je n’en peux plus, j’ai mal, il faut que ça cesse, ma peau s’arrache, de l’air ! C’est insupportable ! Mon corps meurt, stop ! La souffrance est à son paroxysme. Il n’y a plus d’air. Plus du tout.

Edwige ÉLIE, 17 ans (Terminale S – 2009).

![Charles Knoll dans les années 1930. [Collection privée A.Kievitch].](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/10/charles-knoll.jpg?w=640&h=998)

![Charles Knoll en 1939-1940, soldat du 21e RMVE. [Source : collection privée, A.Kievitch]](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/10/charles-knoll-soldat-19391940.jpg?w=640)

![Engagés volontaires du 21e RMVE dans une baraque du camp d’instruction militaire du Barcarès (Pyrénées-orientales). [France, 1939-1940. - © Mémorial de la Shoah / UEVACJ-EA.]](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/10/exposition-engages-volontaires-juifs-etrangers-memorial-shoah-green-hotels-paris-eiffel-trocadero-gavarni.jpg?w=300&h=201)

![L'Indrapoera [sources : http://www.messageries-maritimes.org/melanesien1.jpg ]](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/08/indrapoera.jpg?w=640&h=399)

![[Doc.4 ] Page 2 du rapport sur les révélations de Sophie Bich dit Mochet à son retour de Birkenau, 1945 (sources : BAVCC)](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/07/ac-26p_850_bich_mochet002.jpeg?w=640)

![Baraque du camp des femmes de Birkenau B I. Coya sur trois niveaux. [Photo Marco Tchamp, mars 2011].](https://itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/07/040-photo-marco-tchamp.jpg?w=640&h=431)

![Charles Wajsfelner 1942 Charles Wasjfelner 1924-1942, arrêté à Soissons le 21 juillet 1942 et déporté dans le convoi n°12 du 26 juillet 1942 de Drancy à AuschWITZ [Archives privées Stéphane Amélineau].](https://i0.wp.com/itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2016/03/charles-wajsfelner-1942.jpg?w=209&h=209&crop=1&ssl=1)

![Marguerite et les enfants Knoll en 1945 [DR Archives privées] Marguerite, la nourrice des enfants Knoll en 1945 devant leur domicile, rue des Chaperons-Rouges à Soissons, après 2 années cachés en région parisienne, à Boulogne-Billancourt dans un vieux magasin désaffecté.](https://i0.wp.com/itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2015/03/19450000-marguerite-et-enfants-knoll-2.jpg?w=209&h=209&crop=1&ssl=1)

![19410900 AP Rebecca AISINZON Sophie et Viviane Rebecca Aisinzon avec sa fille Sophie et sa petite fille Viviane (été--automne 1941). [Collection privée, Viviane Harif].](https://i0.wp.com/itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2016/04/19410900-ap-rebecca-aisinzon-sophie-et-viviane.jpg?w=209&h=209&crop=1&ssl=1)

![20140204_155347 Rachel et Henri Katz le jour de leur mariage en 1932 [(D.R.) Archives privées - famille Katz].](https://i0.wp.com/itinerairesdememoire.com/wp-content/uploads/2016/07/20140204_155347.jpg?w=209&h=209&crop=1&ssl=1)