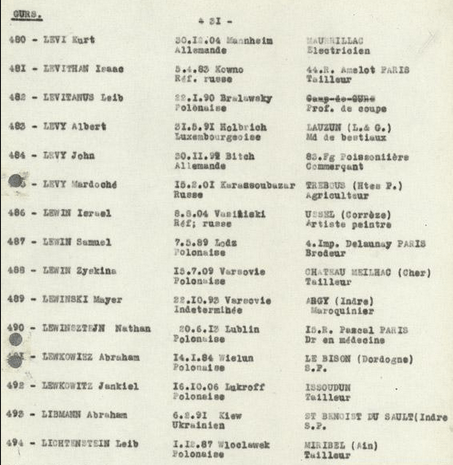

Mardochée-Marcus Levy

1901-1943

A Annie Vainberg, née Levy (1934-2024)

Prologue

Pour ses huit ans, Annie Levy se retrouvait pour la première fois loin de ses parents. Les quelques jours qui précédèrent cet anniversaire du 25 juillet 1942 ne furent qu’angoisse, larmes et séparation. Elle, ses parents, des gens de son quartier, rue d’Avron dans le XXe, de tout Paris et des régions de la zone occupée portant une étoile jaune à gauche sur leurs vêtements, étaient devenus de « dangereux criminels » que pourchassaient des policiers.

Comment s’était-elle retrouvée dans cette ferme de Normandie, baluchon sur l’épaule, ballotée sur des routes qu’elle regarda défiler sans les voir, perdue dans un monde inconnu ? Les premiers souvenirs de ses huit ans étaient ceux d’une petite fille allongée sur un lit sale où paressaient des chats qui n’apprécièrent guère sa présence. Les draps rêches de cette soudaine solitude plongeaient la petite fille dans des nuits agitées. Annie se blottit dans le dernier souvenir de réconfort avant ce départ précipité, celui de son papa qui la serrait dans ses bras. Il devait lui aussi se cacher, comme sa maman, en espérant des jours meilleurs pour se réunir à nouveau.

Le 16 juillet 1942, à Paris, Marcus Levy avait étreint sa fille pour la dernière fois.

1.

De Karassoubazar à Boulogne-Billancourt

L’enfance et la jeunesse de Mardochée Levy, appelé aussi Marcous ou Marcus, se couvrent encore aujourd’hui d’un long voile d’ignorance. Le silence des archives soulève bien plus de questions sans réponse que de certitudes. Seule l’Histoire tourmentée de sa lointaine terre natale en Crimée aux premières décades du XXe siècle esquisse les raisons d’un exil vers l’âge de 20 ans.

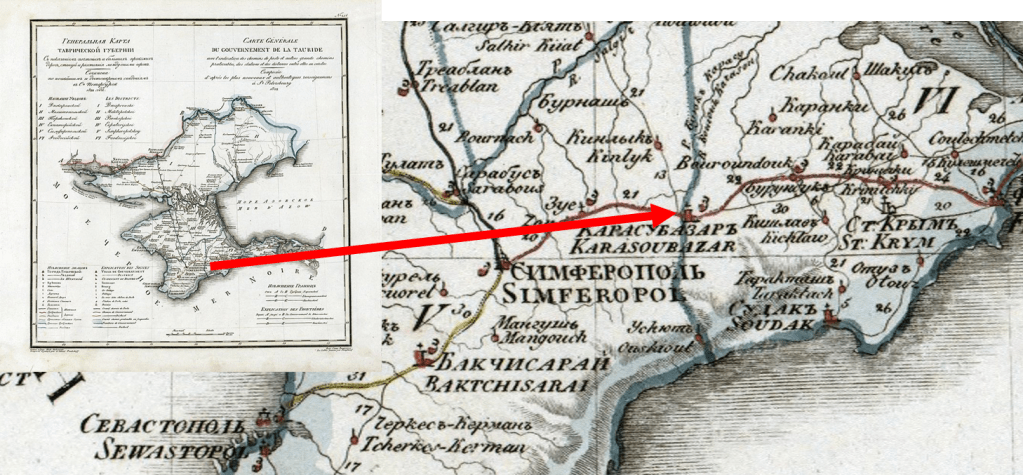

Mardochée vit le jour le 15 février 1901 dans la ville de Karassoubazar[1], fruit de l’union de Samuel Levy et de Hana Matouchevitch. Le « Bazar sur la rivière Karassou », toponymie d’origine tatare, se situe au sud de la Crimée, à quelques kilomètres à l’est de Simferopol et à une bonne heure de route du bord de la mer Noire, au sud. Sous domination de l’empire russe depuis 1792, la péninsule était alors sous administration du Gouvernement de Tauride.

En 1832, un voyageur français[2] traversant la Crimée décrivit cette roche (Aq Qaya) dont la blancheur des parois tranchait avec la verdure de la steppe environnante, avant de descendre dans la vallée de la rivière Karassou. « De la route, en voyant cette muraille régulière de craie, élevée de 4 à 500 pieds (120 à 150 mètres) au milieu des collines légèrement couvertes de verdure, on dirait une grande forteresse avec ses vastes remparts, elle présente l’une de ses faces à l’Ouest et l’autre au sud. » Du haut de cette forteresse naturelle que le voyageur s’était empressé de gravir, il contempla : « On voit une belle chaîne de montagnes border l’horizon, et, pour second plan, la vallée de Karassoubazar, dont la ville s’étale sur une courbe irrégulière, présentant ses innombrables toits rouges, au milieu de la verdure des jardins. […] Karassoubazar est la première ville tatare considérable que je rencontrai au nord du Caucase ; elle a 15 000 habitants ; ma surprise fut grande de trouver en Europe, jusque dans ses plus petits détails, l’Orient que je venais de quitter. Karassoubazar et Baktchisaraï sont les villes que l’impératrice Catherine II réserva exclusivement aux Tatares ; elles ont conservé pure leur forme primitive, commandées par les mœurs et les habitudes de l’Orient. […] Là vivent les femmes et les enfants, pendant que les hommes courent à leurs boutiques au bazar, ou bien se rendent à leurs ateliers, qui, comme dans l’Orient, sont réunis par métiers : c’était aussi le cas en Occident, comme en témoignent les noms des rues des anciennes villes. J’ai parcouru avec intérêt la rue des couteliers et serruriers, qui étaient naguère très renommés jusqu’en Colchide[3] et dans l’intérieur du Caucase ».

| Carte russe du gouvernement de la Tauride (Crimée) en 1822 |

| Karasu Bazar par Carlo Bossoli. 1842 [En ligne] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karasu_Bazar._Carlo_Bossoli.jpg |

Au XXe siècle naissant, Karassoubazar comptait environ une douzaine de milliers d’habitants dont un quart était juif[4]. Cette communauté était elle-même issue de trois branches différentes du judaïsme : les Krymchaks, les Karaïtes et les Ashkénazes. Les Krymchaks (d’abord appelés Srel balalary, les Enfants d’Israël), encore aujourd’hui, bien que presque éteints, sont des Juifs de Crimée descendants des premiers Juifs installés au Ier siècle av. J.-C. ou des Khazars convertis au judaïsme. Selon leurs traditions, ils étaient présents dès le IVe siècle de notre ère. Les Tatars de Crimée, pour les distinguer des Karaïtes (courant judaïque fondé dès le VIIIe siècle en Irak sur la lecture exclusive de la Miqra – Bible hébraïque – Loi écrite, qui s’opposait à la Loi orale rabbinique – le Talmud), les nommaient zulufli çufutlar « Juifs avec papillotes ». Les Krymchaks[5], comme les Karaïtes (quelques centaines aujourd’hui), semblaient se différencier considérablement des Juifs ashkénazes[6]. Avec la conquête russe à la fin du XVIIIe siècle, ces derniers s’étaient installés assez massivement en Crimée et progressivement assimilés aux juifs locaux. Ce qui encouragea cette évolution fut un niveau d’éducation plus élevé que les autres populations juives. En 1900, ils étaient 60 000 en Crimée pour 6 000 Krymchaks[7].

A Karassoubazar, les Krymchaks représentaient la majorité écrasante de la population juive. Depuis la moitié du XIXe siècle il y avait deux synagogues dans la ville : une synagogue ashkénaze et une synagogue krymchak. Tous ces juifs travaillaient principalement dans l’artisanat, le maraîchage et le petit commerce.

Aucune trace écrite à ce jour sur la filiation de Mardochée ou sur la profession de ses parents ne nous informe sur ses origines. Son prénom Mardochée (en français), Mardochaï (en hébreu) et Marcus (son équivalent chrétien), tendrait à prouver qu’il était d’ascendance ashkénaze car seuls les Ashkénazes procédaient ainsi en donnant deux prénoms à la naissance.

Le début du XXe siècle et les « jours qui ébranlèrent le monde » en Russie pendant la révolution bolchévique nous invitent également à comprendre les terrifiantes raisons de son exil vers la France. La Crimée jusqu’en 1921, lorsqu’elle devint une république soviétique autonome, fut en proie à de violents combats entre l’Armée Rouge, les nationalistes ukrainiens de Petlioura et l’Armée Blanche du sud des généraux Denikine et Wrangel. Des pogroms à l’encontre des Juifs firent plus de 100 000 morts. L’antisémitisme de Petlioura[8] et ses hommes, qui combattirent à la fois les bolcheviques et les russes blancs, attisa les populations locales non-juives à assassiner les Juifs, semant la terreur, la famine et les maladies. La population juive à Karassoubazar tomba à quelques centaines d’individus[9]. Il ne fait aucun doute que Marcus et ses coreligionnaires de l’empire du tsar déchu ont fui leur terre natale noyée dans le sang de leurs frères, de leurs parents et de leurs enfants. Pour ce peuple d’Europe orientale, ce fut la répétition générale avant la Shoah.

Cette défaite des « Russes blancs » provoqua donc dans les années 1920 une émigration de masse vers l’ouest. Si le plus fort contingent se dirigea vers l’Allemagne (600 000), une centaine de milliers de Russes s’installèrent en France, slaves pour la plupart avec des minorités ethniques du nord-caucasien. Ils étaient orthodoxes, juifs, musulmans ou éloignés de toute religion ; mencheviks, social-révolutionnaires, libéraux, partisans d’un régime militaire ou apolitiques. Toutes les couches sociales étaient également représentées. Dès 1920, des Russes, sous l’égide de la nouvelle Société des Nations, mirent en place un statut juridique pour leurs concitoyens réfugiés devenus apatrides. En France, des offices de réfugiés aux attributions consulaires y furent créés, tels les Offices russes et arméniens qui étaient liés au ministère des Affaires étrangères et exercèrent la protection des bénéficiaires du statut contre toute expulsion ou refoulement ainsi que le « passeport Nansen »[10] pour permettre de voyager.

Première certitude, nous retrouvons dans ce grand flux de réfugiés russes Mardochée/Marcus Levy. Il arriva en France le 4 décembre 1923, sans ses parents. Il fit une démarche auprès du consulat général de Russie pour recevoir un certificat, qu’il obtint en 1924. Au moment de fuir Karassoubazar, ou sur la longue route de son exil, il ne put conserver ses papiers d’identité, comme beaucoup de ses compatriotes. Sur la foi de ses paroles, il déclara : s’appeler Marcus Levy, fils de Samuel Levy, né à Karassoubazar, gouvernement de Tauride Russie, en 1901[11]. Trois ans plus tard, le 19 aout 1927, cette fois auprès de l’Office des réfugiés russe, ce nouveau certificat en poche révéla que ses parents, Samuel Levy et Hana Matouchevicth étaient décédés. Nous ignorons où, quand, comment les parents de Marcus décédèrent et s’il avait des frères et des sœurs.

Il maîtrisa rapidement le français, langue qu’il avait commencé à apprendre avant son exil, sans pour autant perdre quelques habitudes culturelles grâce à un tissu associatif dynamique des russes de Paris et de la proche banlieue. Certains immigrés russes avaient la volonté de garder leurs traditions avec l’espoir de reconstruire une nouvelle Russie post-soviétique ; un désir d’intégration relatif car ils souhaitaient n’être que de passage tout en vivant en bonne intelligence avec leur pays d’accueil, celui des droits de l’homme et des besoins en main d’œuvre étrangère pour reconstruire après le cataclysme de la « Grande guerre ». Cet accueil en France oscilla entre la bienvenue et l’amertume encore vive dans les mémoires de cette paix séparée entre les Russes et les Allemands en 1917.

Par contre, pour la plupart des jeunes gens comme Marcus, juifs émigrés d’Europe orientale dans ces années vingt, étaient heureux d’être à Paris. Ils travaillaient dur mais jouissaient avec avidité d’une liberté, d’une sécurité et d’une modernité qu’ils n’avaient pas connues auparavant. Ils se sentirent à l’abri, loin des portes des maisons que l’on forçait et des sabres qui tuaient des Juifs sans distinction d’âge ou de sexe. Ils étaient « Heureux comme Dieu en France »[12].

Beaucoup de ces réfugiés de l’est étaient employés dans les industries réparties dans le pays, comme dans la boucle de la Seine au sud-ouest de Paris, à Billancourt. Les usines Renault attirèrent nombre d’ouvriers russes, jusqu’à faire surnommer le quartier « Billancoursk ». La population environnante devint majoritairement russe et ce fut là, non pas avec une clé à molette dans les vapeurs d’une chaine de montage automobile mais avec des bas et des chaussettes que Marcus dressa ses étals comme marchand forain. A la fin des années 1920, alors que ses affaires se fructifiaient, il s’installa dans un appartement au 89 rue de Saint-Cloud[13] à Boulogne-Billancourt[14]. Le réfugié russe n’était pas entièrement dépaysé, il y avait une école religieuse orthodoxe le dimanche pour les enfants, des cafés où l’on se retrouvait pour lire la presse comme La Russie illustrée, principal hebdomadaire de l’émigration russe paru en 1923. Beaucoup de ses compatriotes exilés aimaient danser, chanter, boire dans une boite de nuit où la musique accompagnait frénétiquement les danses caucasiennes, juives ou arméniennes. La rue Nationale, qui rejoignait la rue de Saint-Cloud sur la Place Nationale[15], était fort dépourvue d’enseignes en français[16]. Après le travail, il y avait ainsi de quoi se divertir et s’entraider entre amis autour d’un samovar bien chaud ; et des amis, comme des clients, Marcus, n’en manquait pas. Aimait-il le dimanche se rendre dans l’un des restaurants de prédilection de la communauté russe, ouvert en 1923, la Cantine russe, toute proche, près du Trocadéro dans le XVIe arrondissement ?

| Place Nationale à Billancourt vers 1910 [Archives municipales] |

L’homme était élégant du haut de son petit mètre soixante, charpenté par de solides épaules. Il avait les cheveux blonds soigneusement coiffés en arrière, coupés court au-dessus des oreilles, le front et les tempes bien dégarnis. Au sommet de son nez aquilin, ses yeux verts souriaient et charmaient naturellement, ne pouvant trahir les émois du cœur comme le jour où son regard se posa sur une jeune femme qui, non loin de son stand de bas et chaussettes, vendait chapeaux, foulards et gants. Elle s’appelait Cypa, elle avait vingt ans. Elle était si brune, à s’y méprendre sur d’éventuelles origines italiennes. Ses cheveux coupés à la Louise Brook[17], souvent coiffés d’un chapeau, ses yeux marrons, son tempérament volontaire et son sourire séduisirent tant d’amis et parmi eux Marcus qui s’éprit d’elle. Sur la place Nationale de Boulogne-Billancourt, ouverte au va-et-vient des ouvriers de l’usine Renault toute proche, leur premier flirt s’engagea vers l’union de deux vies.

[1] A partir de 1944 et jusqu’en 1991, la ville est appelée Belogorsk (URSS), Bilohirśk lors de l’indépendance de l’Ukraine, et à nouveau Belogorsk depuis l’invasion russe de la Crimée en 2014.

[2] Frédéric Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase. Paris, Librairie de Gide, 1843.Pages 368, 370, 375-376

[3] Bord de la Mer Noire, sur la côte ouest de la Géorgie caucasienne.

[4] Au recensement de la population de 1897, la population de Karassoubazar s’élevait à 12 968 habitants. [Source : Recensements et estimations de la population en 1897 (Ukraine) http://pop-stat.mashke.org/ukraine-cities.htm]

[5] Le terme « Krymchaks » est apparu au XIXe siècle pour désigner les Juifs de langue turque de Crimée, distincts des Karaïtes et des Juifs européens (ashkénazes) apparus sur la péninsule après 1783.

[6] Dictionnaire de la Shoah, article Krymchaks et Karaïtes de Crimée rédigé par Edouard Husson, spécialiste de l’Allemagne nazie, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Picardie. Ed. Larousse, 2015.

[7] Kizilov, M. Krymchaks: Modern situation of the community. Eurasian Jewish Annual. 2008 [en ligne] https://web.archive.org/web/20151017142435/http://library.eajc.org/page70/news13498

[8] Symon Petlioura, chef nationaliste ukrainien combattant pour l’indépendance de sa nation fut responsable des pogroms dans lesquels périrent des dizaines de milliers de Juifs pendant la guerre civile en Russie. Pour lui et ses hommes, la révolution bolchevique était un complot juif ; par extension, derrière tout Juif se dissimulait un communiste. Il s’exila à Paris où il fut assassiné en 1926 par Samuel Schwartzbard, anarchiste juif voulant se venger des massacres perpétués en Russie. Le procès à Paris eut un grand retentissement. L’acquittement de Samuel Schwartzbard provoqua un élan de joie pour les Juifs émigrés d’Europe orientale.

[9] D’un conflit à l’autre, la population juive à Karassoubazar ne dépassa pas le millier d’individu. Lorsque les Allemands, ainsi que leurs colonnes infernales d’Einsatzgruppen pénétrèrent en Crimée en novembre 1941, ils enregistrèrent dans la ville 62 Juifs ashkénazes et 468 Krymchaks. Les Juifs ashkénazes ont reçu l’ordre de se présenter aux bureaux de l’administration de la ville, soi-disant pour être envoyés au travail. Le 10 décembre 1941, 76 Juifs sont emmenés dans une tranchée anti-char près de la ville et abattus. Les 17 et 18 janvier 1942, 468 Juifs Krymchaks, originaires de Karassoubazar et des localités environnantes, sont asphyxiés dans des fourgons à gaz et enterrés en dehors de la ville. Les quelques Juifs restants (des artisans apparemment maintenus en vie temporairement pour répondre aux besoins de main-d’œuvre allemande) ont été fusillés plus tard. [Source : Yad Vashem [en ligne] https://www.yadvashem.org/untoldstories/database/index.asp?cid=657]

[10] Du nom de Fridjtof Nansen, universitaire et explorateur norvégien, était le Haut-commissaire pour les réfugiés russes.

[11] Archives OFRAP Office français de protection des réfugiés et apatrides, cote OR01G.

[12] Expression yiddish: Gliklekh vi Got in Frankraykh.

[13] Aujourd’hui, rue Yves Kermen.

[14] A partir de 1926, la commune portera officiellement le nom de Boulogne-Billancourt.

[15] Aujourd’hui Place Jules Guesde.

[16] Témoignage de Nina Berberova dans ces chroniques de Billancourt, France Inter 11 février 2014 et Actes Sud, 1999.

[17] Célèbre actrice du cinéma muet des années 1920.

2.

De Kazimierz Dolny aux bras de Marcus Levy

Cypa Grinberg était née à Kazimierz Dolny le 17 mars 1909. C’est une petite ville du centre de la Pologne sur la rive droite de la Vistule dans le comté de Pulawy, à l’ouest de Lublin[1]. Depuis la partition du pays à la fin du XVIIIe, elle était sous administration de l’empire russe des Tsars. Elle comptait alors 3000 habitants dont près de la moitié était des Juifs. Ces derniers n’étaient pas seulement artisans et commerçants, certains avaient exploité des vergers de pommes et de prunes ou en étaient devenus propriétaires en les mettant en valeur à l’aide ou non d’une main-d’œuvre qui vivait plutôt dans les villages environnants. Ajoutons à cela une activité touristique fleurissante.

Ce qui caractérisait particulièrement ce shtetl, c’était l’osmose avec sa campagne environnante, son climat agréable à la belle saison, au cœur de collines et de forêts verdoyantes que traverse le large fleuve. Les multiples vestiges de sa longue histoire finissaient de régaler le regard de tout visiteur. Un paysage bucolique qui se prêtait aux idylles les plus passionnées, auréolé d’une légende. Elle raconte que le roi Casimir le Grand[2], au XIVe siècle, y avait eu son palais d’été et parcourait le souterrain qui partait du pied de la tour Ronde pour se rendre auprès de la belle Esterke, sa maîtresse juive.

Au XIXe siècle, après les troubles entraînés par le partage de la Pologne et le soulèvement de 1830-1831 pour son indépendance, réprimé par les Russes, le grand négoce du blé et du bois avait repris sur la Vistule, entre la Ruthénie et Dantzig. Ce commerce avait son centre dans le port fluvial de Kazimierz. Les acteurs n’en étaient plus les aristocrates polonais mais le patriciat juif de Kazimierz. Celui-ci put alors aussi acheter à la noblesse certaines des belles demeures Renaissance de la grande place ainsi que les étonnantes granges sur les bords de la Vistule. Seulement, à la fin du siècle, la Pologne se couvrit de voies ferrées, ce fut la fin du commerce fluvial et le train ne passait pas par Kazimierz mais à Pulawy, un peu plus au nord.

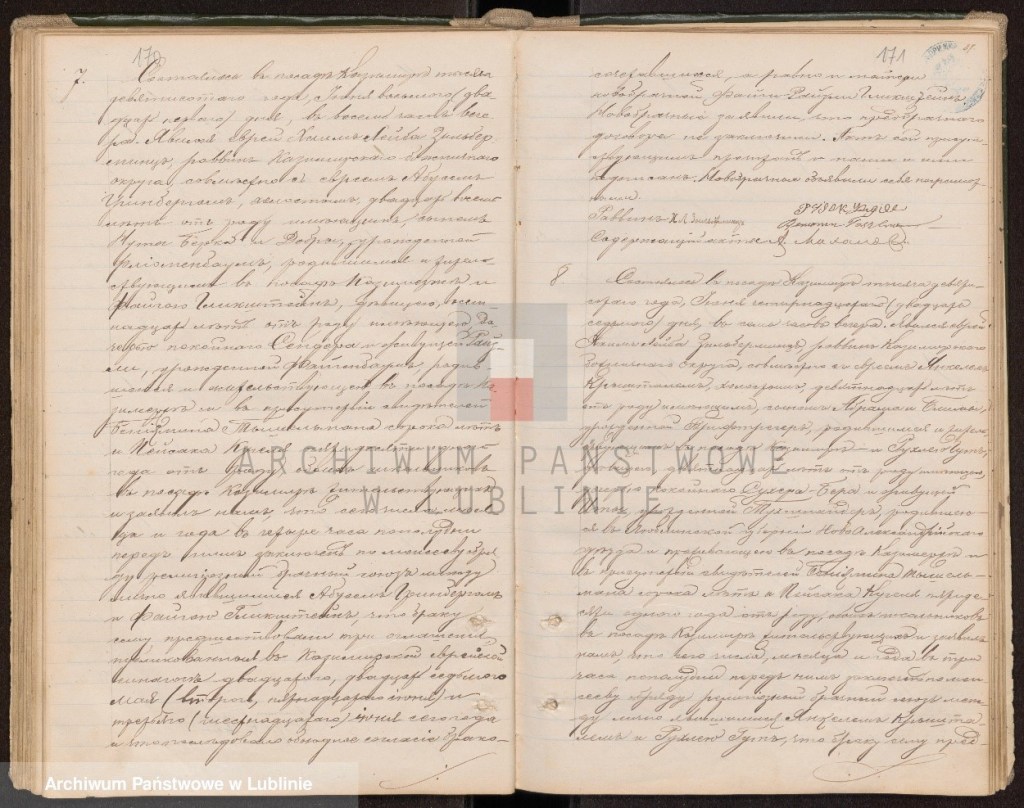

Ainsi se dessinait le contexte socio-économique lorsqu’en 1900, Abus Grinberg (28 ans) et Fajga (18 ans, née Gliksztein), issus de parents natifs de Kazimierz, se marièrent le 8 juin devant un officier de l’état civil après leur union religieuse en mai, conclu selon le rite de Moïse sous la bénédiction du rabbin Khalim Leïba Zilbermints[3]. Ils tenaient un atelier et un magasin d’ébénisterie et élevèrent un garçon, Sender, l’aîné qui hérita du prénom de son grand-père maternel, ainsi que trois filles, Cypa et ses deux soeurs. Pour les enfants de la ville, la beauté du site offrait un vaste terrain de jeu. On aimait se retrouver entre amis en haut de la colline des Trois Croix qui offrait un panorama somptueux sur Kazimierz, sa place du marché et sa vallée de la Vistule. Ce XXe siècle naissant promettait aux habitants de la ville de nouvelles perspectives mais elle subit les effets de la répression de la révolution de 1905[4], puis, en 1914, les têtes couronnées et les gouvernements démocratiques d’Europe décidèrent de résoudre leurs différends à coup de canons et de baïonnettes. La violence des hommes n’épargna pas la ville.

| Acte [n°7] du mariage d’Abus Grinberg et Fajga Gliksztein [Archives du district de Lublin]. [Traduction Evelyne Segard] :7 – Établi dans la bourgade de Kazimir [Kazimierz en polonais] en l’an mille neuf cent, en juin, le huit à huit heures du soir. S’est présenté le juif Khalim [Khlim ?] Leïba Zilbermints, rabbin du district religieux de Kazimir, avec le juif Abous Grinberg, célibataire, âgé de vingt-huit ans, fils de Muta Berg et Dobra, née Fliomenbaum, né et demeurant dans la bourgade de Kazimir, et Faïga [Fajga en polonais] Glikchtein [Gliksztein en polonais], célibataire, âgée de dix-huit ans, fille du défunt Sender et de Raïzlia, vivante, née Faïguenbaum, née et demeurant dans la bourgade de Kazimir, en présence des témoins Beniamin Tychkelman, quarante ans et Peïssakh Kouguel, cinquante et un ans, tous les deux élèves, demeurant dans la bourgade de Kazimir, et il nous a déclaré que ce jour et mois, à quatre heures de l’après-midi, par devant lui, avait été conclu, selon le rite de Moïse, le mariage religieux entre Abous Grinberg et Faïga Glikchtein, qui se sont présentés devant lui, que ce mariage avait été précédé de trois proclamations, publiées dans la synagogue juive de Kazimir, les vingt, vingt-sept mai et le trois juin de cette année, et que s’est ensuivi le consentement mutuel des époux, ainsi que de Raïzlia Glikchtein, mère de la nouvelle épouse Faïga. Les nouveaux époux ont déclaré qu’ils n’ont pas fait de contrat de mariage. Le présent acte a été lu aux présents et signé par eux et nous. Les nouveaux époux ont déclaré être illettrés.Rabbin Kh. L. ZilbermintsLe responsable des actes A. Mikhalov. |

| Kazimierz-Dolny, carte de 1912. |

Durant la première guerre mondiale, la bourgade fut particulièrement meurtrie entre la peur des régiments cosaques prompts aux pogroms et les bombardements sur la ligne de front toute proche. Deux catastrophes s’abattirent sur Kazimierz. La région était alors occupée par les troupes austro-hongroises et entreprirent des travaux de défense sur l’autre rive de la Vistule. Les habitants de Kazimierz étaient requis pour travailler en échange d’un salaire bienvenu pour une population que la guerre plongeait dans le dénuement. Le transport de la main d’œuvre s’effectuait sur deux barges. Un soir d’automne 1916, des cris retentirent dans le shtetl, les cloches d’alerte sonnèrent. Les barges trop chargées avaient coulé et on dénombra 150 morts et 25 disparus, toutes les familles furent touchées. La seconde tragédie fut un incendie qui ravagea toute une partie de la bourgade. Plusieurs de ses maisons étaient en bois et provoqua l’exode de nombre d’habitants.

Kazimierz, dans l’entre-deux guerres, vivait au rythme de la conjoncture économique polonaise. L’indépendance politique coûta cher au pays car il s’était trouvé coupé du grand marché de l’Est après le conflit soviéto-polonais entre 1919-1921. Cela a entraîné la paupérisation d’une grande partie de la population, notamment pour les paysans. La crise mondiale de 1929 empira la situation.

L’émigration s’amplifia vers d’autres villes de Pologne ou vers l’étranger. Commerçants et artisans étaient trop nombreux à Kazimierz pour une clientèle de paysans paupérisés. Quant aux anciens négociants en blé et en bois ou leurs descendants, ils continuaient à vivre dans leurs belles demeures de la grande place, certains chichement, d’autres dans l’aisance car ils s’étaient reconvertis. Il semble que la société de Kazimierz, de par le passé de la bourgade, fut plus inégalitaire qu’ailleurs, l’écart de fortunes plus grand.

Malgré la conjoncture, la population fit preuve de résilience. Comme les entreprises juives trouvaient difficilement du crédit, une organisation de banques coopératives centralisée à Varsovie, se développa dans toute la Pologne. Kazimierz eut sa banque et une nouvelle activité se développait depuis le début du siècle : le tourisme.

Les « pensions » fleurirent pour accueillir les estivants. C’était un tourisme de gens aisés provenant principalement de Varsovie. Les congés payés n’étaient encore qu’une utopie. Kazimierz attirait et inspirait aussi toute une intelligentsia de la littérature yiddish[5]. C’était un peu le Barbizon polonais. Une ville que peintres juifs et non juifs aimaient fréquenter pour planter leurs chevalets.

Dans ces années 1920-1930, des mouvements de jeunesse, des organisations sportives fleurirent au sein de la communauté juive, avides de modernité, de culture, ouvertes aux idéologies nouvelles comme le sionisme ou le socialisme dont le Bund s’était implanté dans la ville. Tous ces courants et ces volontés d’émancipations en détournèrent plus d’un de la religion, mais la tradition tenait bon. La communauté eut aussi sa « querelle des classiques et des modernes ». En particulier avec le courant hassidique[6] dont l’influence était bien implantée à Kazimierz. Elle était un centre de tourisme religieux. On venait de toute la Pologne sur les tombes d’anciens maîtres hassidiques. Contre les assauts de la modernité, les traditionnalistes ne se privaient pas d’apostropher vertement les jeunes effrontés qui fumaient pendant le Shabbat.

Ce Shtetl, qui semblait emblématique par certains côtés d’un passé révolu ne manqua pas d’attirer aussi des metteurs en scène américains de films en Yiddish pour les immigrés qui avaient la nostalgie du vieux pays. Le film le plus connu fut tourné en 1936 avec la star du cinéma yiddish, Molly Picon, qui incarnait une fille déguisée en garçon pour pouvoir jouer de la musique avec son père dans les mariages. Le film s’intitulait Yidl mitn fidl, le petit juif avec son violon.

Sender fut le premier de la famille Grinberg (ou Grynberg) à partir pour la France. En plus de ces raisons économiques, l’antisémitisme, de plus en plus virulent en Pologne, avait-il aussi encouragé ce départ ? A Kazimierz Dolny, il était encore latent. Vers 1928 ou 1929, Cypa alla rejoindre son frère installé à Paris, jusqu’à ce que sa vie prenne une nouvelle trajectoire, sur la place Nationale à « Billancoursk » aux bras de Marcus.

Ils s’unirent civilement le 12 juin 1933 à la mairie du XVIIIe arrondissement parisien. Les jeunes mariés s’installèrent dans l’appartement de Marcus au troisième étage de l’immeuble du 89 rue de Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt. C’était un deux pièces avec une chambre joliment décorée et une spacieuse salle à manger avec son recoin à cuisiner. Les toilettes se trouvaient sur le palier et servaient aux locataires du second et du troisième étage. De belles fenêtres faisaient pénétrer la lumière du jour dans chaque pièce de l’appartement. En les ouvrant, des odeurs agréables de savon émanaient des bains douches d’en face, et de l’autre côté, la vue plongeait sur une grande cour d’immeuble. Au fond à gauche, Marcus Levy avait sa remise pour stocker ses marchandises qu’il emportait chaque matin sur les marchés du coin. Comme beaucoup d’immigrés juifs d’Europe centrale ou orientale, il travaillait dur. L’exilé de Karassoubazar était peu tourné vers la religion et sans engagement connu en politique, si ce n’est celui de la liberté, de la tolérance et du bonheur pour les siens.

| Archives départementales de Paris, Etat-civil, 1933. |

Un an plus tard, le jeune couple monta un lit d’enfant dans un petit espace de leur chambre à coucher pour accueillir le fruit de leur amour. Le 25 juillet 1934, Annie, leur unique enfant, vit le jour.

| Marcus Levy avec sa fille Annie à Nemours en 1938. [Collection particulière, Annie Vainberg]. |

87 ans plus tard, la petite fille d’alors conserve encore aujourd’hui le souvenir de parents souriants, entourés de beaucoup d’amis. Son papa l’emmenait souvent jouer sur ses temps libres, prendre le métro, station Marcel Sembat, pour une virée vers le quartier du Trocadéro et retrouver des amis russes ou, mieux encore, pour un départ en voiture à Nemours pour les grandes vacances.

Les affaires de Marcus Levy marchaient très bien. Annie s’épanouissait dans un couple aisé, nanti d’une automobile qu’il rentrait dans un garage au pied de l’immeuble. Dès ses deux ans, sa maman l’emmena en Pologne pour rencontrer les grands-parents de Kazimierz Dolny. Lors d’un second voyage en 1938, le petite aimait s’assoir sur le banc devant la grande vitrine de l’atelier et du magasin du grand-père Abus. Elle observait de ce regard étonné, qui n’appartient qu’aux enfants, les gens entrer pour acheter ou admirer les transformations de ces planches brutes en meuble ou en tout autre objet de bois. Pour faire face aux difficultés économiques de ces années d’entre-deux guerres, les Juifs de la ville formèrent des associations professionnelles et des organisations de secours locales. Ils créèrent un fonds de prêt gratuit ainsi qu’une association d’épargne et de crédit. Kazimierz Dolny possédait sa bibliothèque publique juive et ses associations sportives comme le Maccabi et le Shtern.

Cypa rayonnait de joie à retrouver ses parents, ses deux sœurs et bien sûr ses amis pour aller crapahuter dans les collines au-dessus de la ville.

| En 1936, sur la colline des Trois Croix à Kazimierz Dolny, Cypa (à gauche avec le béret blanc) et ses amis de sa ville natale. En contre-bas, à droite, la place du marché de la ville. [Collection particulière : Annie Vainberg]. |

Eté 1939. Cette année-là, l’une des sœurs de Cypa était venue lui rendre visite à Boulogne-Billancourt. Mais lorsque la menace d’une invasion de la Pologne par les armées hitlériennes devint de plus en plus inéluctable, elle rentra précipitamment à Kazimierz Dolny. Le 19 septembre, les Allemands étaient dans la ville de son enfance.

[1] Pour toute cette partie du récit sur l’histoire de Kazimierz Dolny, je voudrais particulièrement remercier mes échanges avec Marie-Claire Hoszwalb, originaire de la ville par ses parents, professeure d’Histoire à la retraite, et à qui j’ai largement emprunté ses connaissances et sa prose restituant une source fiable et essentielle : Kazimierz Dolny Memorial Bookde Pinkas Kuzmir. Publié pour la première fois en 1970 à Tel Aviv. Il a été digitalisé par le Yiddish Book Center (New-York) dans le cadre du YIZKOR BOOK PROJECT grâce au financement de Steven Spielberg.

[2] 1333-1370, un des rois les plus célèbres de la Pologne. Son nom « Kazimierz » fut donc donné à cette petite ville.

[3] Traduction du russe de l’état civil du mariage par Evelyne Segard avec nos sincères remerciements.

[4] Révolution Russe qui ébranla le pouvoir autocratique du Tsar.

[5] Comme Sholem Ash (1880-1957), l’écrivain yiddish le plus lu de l’entre-deux guerres ou encore Isaac Leib Peretz (1852-1915) un des trois grands classiques de la littérature yiddish.

[6] Après 1815, Kazimierz eut sa cour hassidique autour d’un rabbi miraculeux, Reb Yekheskel, élève du « Voyant de Lublin », un des fondateurs de l’hassidisme. De riches négociants en blé et en bois l’avaient et l’entretenaient, lui et sa cour. A partir de là, l’influence de l’hassidisme se développa dans l’entre-deux guerres.

3.

Au début des années noires

À 1500 kilomètres de la Vistule, sur le bord de la Seine, Marcus Levy voulut s’engager dans l’armée française comme des milliers de ses coreligionnaires[1] depuis la déclaration de guerre de l’Angleterre et de la France à l’Allemagne le 3 septembre 1939, deux jours après l’agression sans ultimatum du IIIe Reich sur le pays des Poles. On le déclara inapte physiquement mais, n’en démordant pas, il put intégrer la défense passive.

A Paris comme dans les grandes villes, toute la population, enfants comme adultes, étaient initiés à réagir aux alertes d’éventuels bombardements et à ce que les autorités craignaient le plus : les gaz que pourraient larguer les bombes ennemies. Alors les évacuations vers des abris et le maniement des masques pour se protéger devinrent un exercice régulier.

Pendant neuf mois, la guerre semblait si loin et le front sur la frontière de l’Est était une ligne de défense où les soldats y tendaient davantage le linge que des pièges à l’ennemi d’en face qui ne bougeait pas, jusqu’à ce que ce dernier en appliquât un dès le 10 mai 1940. La guerre ne devint plus « drôle » du tout.

Début juin 1940, un vent de panique saisissait Paris. En trois semaines, après avoir percé et pris à revers des armées françaises et anglaises coincées dans la poche de Dunkerque au nord, la Wehrmacht et la Luftwaffe passèrent la Somme et foncèrent droit sur la capitale de toute leur force blindée semant la peur et le chaos. Le 3 juin 1940, des bombardements touchèrent Paris et sa banlieue. Après les populations belges, luxembourgeoises et celles du nord-est de la France, les trois-quarts des parisiens se hâtèrent à leur tour pour fuir le plus loin possible vers l’ouest ou le sud de la France et encombrèrent les routes ou les gares de Lyon, Austerlitz et Montparnasse déjà surchargées. Ce sentiment d’urgence, ces départs en catastrophe et en masse ébranlaient chaque individu, d’autant plus que le gouvernement quitta la capitale le 10 juin. Si la Mémoire collective désigna ces quelques semaines de mai et juin 40 par un terme biblique, l’Exode, c’est que pour chaque famille, tout un monde s’écroulait. Elles avaient été préparées à une guerre, mais ce n’est pas celle qu’elles subirent.

Dans cette tourmente, Marcus décida de rester pour continuer sa mission à protéger et secourir les populations civiles dans le cadre de la défense passive de la ville. Quant à Cypa, dont la décision de se séparer de son mari dut être déchirante, elle prit sa fille par une main, et dans l’autre, sûrement un bagage plein à craquer ; direction la gare Montparnasse pour aller vers la Bretagne. Elles n’étaient pas les seules à s’y ruer au milieu des halls et des quais bondés, attendant des heures un train. Dans les yeux de la petite Annie qui n’avait pas encore six ans, elle observait des gens assis par terre, partout. Elles réussirent néanmoins à monter dans un wagon. Sa maman la recroquevilla sous une banquette pour la protéger de bombardements précédés par des sifflements stridents de stukas en piqués. Les Allemands, dans leur avance éclair, avaient dépassé le train. Alors Annie se souvint quand il s’arrêta :

– « Un gentil soldat allemand m’avait sorti de ma cachette en me prenant délicatement dans ses bras ».

Le 13 juin, après le tumulte, Paris se tut ; ville ouverte et fantôme. On pourrait prêter à Marcus et à ceux restés dans la capitale, les mots de Paul Léautaud :

– « Paris absolument désert, le mot est juste, vide, boutiques fermées. Un passant rare, la rue de Châteaudun, un désert, le quartier de l’Opéra, l’avenue de l’Opéra, les rues y donnant, de même. Tous les immeubles, leurs portes fermées et un silence, un grand mail de province sans un promeneur. »[2]

Le lendemain, à l’aube, les moteurs des véhicules de l’armée allemande retentirent dans les rues de Paris. L’oriflamme du svastika allait flotter en haut de la Tour Eiffel pendant quatre interminables années noires.

Un nouveau gouvernement sous la conduite du Maréchal Pétain, pressé d’en finir avec les combats, signa l’Armistice avec les envahisseurs. Coupée en deux et humiliée par le petit pas de danse ridicule du Führer dans la forêt de Rethondes après la signature du 22 juin, la France était accablée par cette débâcle.

Les femmes, les enfants et les hommes dispersés dans les régions de France après l’exode, purent rentrer chez eux. Cypa et sa fille se trouvant en Bretagne, en zone occupée, revinrent à Boulogne-Billancourt. Par contre, les autres ayant fui vers le centre ou le sud, désormais en zone non-occupée derrière la nouvelle ligne de Démarcation, pouvaient rencontrer bien plus de difficultés pour rejoindre leurs domiciles[3]. Sender, le frère de Cypa, s’était réfugié avec sa femme et ses deux enfants à Saint-Affrique dans l’Aveyron. Ils y restèrent. Ils ne le savaient pas encore mais ce choix ou cette contrainte fut un premier pas qui les éloignèrent d’un piège à venir. Ils échappèrent ensuite aux arrestations grâce aux solidarités locales qui les menèrent vivants jusqu’à la Libération en 1944.

Les nouveaux détenteurs du pouvoir à Vichy, en zone dite « libre », sabordèrent la République en juillet pour une redressement autoritaire afin de punir selon eux les « responsables » de la défaite : la démocratie, la franc-maçonnerie et les Juifs. Et pour ces derniers, en plus du traumatisme de l’été, l’automne allait s’ouvrir sur les premières ordonnances-lois antijuives des autorités occupantes ou de l’Etat français engagé dans la collaboration.

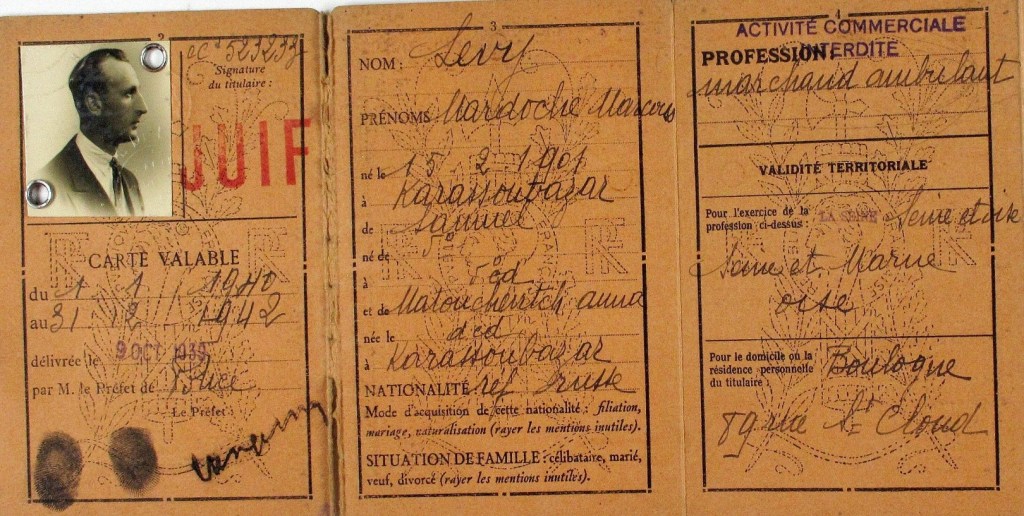

A peine s’étaient-ils retrouvés, que les Levy et leurs coreligionnaires de la zone occupée subirent l’ordonnance allemande du 27 septembre 1940. Elle énonçait les critères d’appartenance à la religion juive et ordonnait le recensement des personnes considérées comme telles. Une semaine plus tard, allant encore plus loin en précisant la notion de « race juive », le gouvernement de Vichy proclama son premier statut des Juifs. Avant la fin octobre, Marcus dût ainsi se rendre, au plus tard le 19 octobre, au commissariat du quartier en tant que chef de famille. Il déclara aux fonctionnaires son état civil, sa nationalité, sa confession juive, sa profession, son adresse. Ce recensement permit d’établir des fichiers à plusieurs entrées sous la direction du redoutable et efficace fonctionnaire de la préfecture de police Paris au « service des étrangers », André Tulard. Ils serviront à dresser les listes des Juifs à arrêter quand viendra le temps des rafles ou des « ramassages ».

Ces lois et ordonnances de l’automne 40 décidèrent également d’interdire aux Juifs de quitter la zone occupée, de lancer le processus de spoliation des entreprises et commerces juifs. Tout commerce, dont le propriétaire ou le détenteur était considéré comme Juif, devait être désigné comme « entreprise juive » par une affiche spéciale rédigée en allemand et en français. Et le marquage continua, à l’encre rouge. Marcus et sa femme se rendirent à nouveau au commissariat avant le 7 novembre 1940. Le préfet de Police avait ordonné aux Juifs de s’y présenter pour y recevoir des cartes d’identité portant la mention Juif ou Juive. Les mesures législatives se succédèrent contre ces « indésirables » et les enchainèrent un peu plus au ban de la société, ajoutant aux difficultés du quotidien pour se nourrir, se chauffer, se vêtir, se déplacer, les gifles invisibles de l’humiliation. Marcus, Cypa et tous les juifs se voyaient contraint à la débrouillardise et à l’entraide, aux solidarités du voisinage. La rage au cœur de ne pouvoir accéder aux magasins qu’entre 11h et 12h, les rayons presque vides après le passage des non-juifs. Derrière ses privations se tapissait la crainte d’une arrestation dans Paris. En 1941, lors de trois rafles intramuros (mai, aout et décembre), la police française, sur injonction allemande, n’embarqua que des hommes juifs, très majoritairement d’origine étrangère, vers des camps d’internement qui leur étaient destinés. L’un d’eux venait de s’ouvrir le 20 aout dans la proche banlieue du nord-est de Paris, à Drancy.

Définir, déposséder, interner, telles ont été les axes des politiques antijuives en 1940 et 1941 menées par les Allemands et la collaboration du gouvernement français. En 1942, au tournant de l’été, ce fut : marquer, arrêter, déporter, assassiner. Mais avant cela, bien loin d’imaginer les préparations secrètes de la « Solution finale de la question juive en Europe » dans la banlieue cossue de Berlin[4], Marcus et ses proches peinaient chaque jour. Quant aux nuits, les tensions et les incertitudes de la journée passée ou à venir perturbaient le sommeil avec l’espoir d’un avenir meilleur toujours repoussé. Le monde était désormais en guerre sur tous les continents. Voilà des mois que Cypa et son frère Sender n’avaient plus de nouvelles de leurs proches en Pologne. Ils l’ignoraient, mais le Vernichtung[5] du führer décima dans toute sa brutalité les Juifs de la petite ville au bord de la Vistule[6].

L’hiver 41-42 n’annonçait rien de clément sur le sort des Juifs de France. On pensait atteindre le pire mais ses limites étaient irréversiblement reculées. En février, nul Juif ne devait sortir de chez lui entre 20h et 6h. Tout contrevenant subissait ces « mesures administratives » les envoyant dans un camp d’internement.

3 mars 1942. De son appartement de Boulogne-Billancourt, alors que la nuit venait de se vêtir de ses sombres habits et de son disque d’argent dans son entier, Annie entendit le bourdonnement lointain d’un essaim d’avion se rapprochant. C’était des bombardiers anglais de la Royal Air Force. En ce soir de pleine Lune, ils vinrent cibler les usines Renault dont les chaines de production travaillaient pour les Allemands, toutes proches du 89 rue de Saint Cloud. C’était une attaque surprise. L’alerte n’avait pas retenti, la défense anti-aérienne était restée silencieuse.

Avec son père et sa mère, ils se précipitèrent dans les abris. A deux heures d’intervalle, deux vagues déferlèrent aux bruits assourdissants, aux sifflements insupportables, à rompre les nerfs des plus endurcis. C’était la première fois que la population parisienne se confrontait à un tel déchainement de violence tombant du ciel.

Au petit matin, quand les familles terrées et survivantes à cet orage d’acier et de feu sortirent de leurs abris, ils découvrirent l’étendue des destructions. Plusieurs bâtiments étaient éventrés ou intégralement détruits mais surtout, ce bombardement fit plus de 400 tués et les blessés se comptèrent en millier.

Annie et ses parents revinrent dans leur appartement dévasté par le souffle d’une bombe. Ne pouvant plus y loger, ils passèrent quelques nuits dans des caves. L’oncle d’Annie, Sender, arriva à leur faire parvenir de l’Aveyron les clés de son appartement au 59 rue d’Avron à Paris dans le 20e arrondissement. La petite fille quitta son école de Boulogne Billancourt dans laquelle elle était scolarisée depuis 1938 pour s’assoir au milieu de nouvelles camarades dans un établissement de la rue des Pyrénées.

Des décennies plus tard, Annie confiera :

– « Mon destin a dépendu des bombardements de mars 1942, puis de notre arrivée rue d’Avron ».

Pour Annie, ces clés reçues de son oncle ouvrirent plus qu’une porte pour trouver un toit. Elles apportèrent une entrée insoupçonnée vers une chance d’avenir. En changeant d’appartement, leur nouvelle adresse ne correspondait plus à celle mentionnée dans les fichiers de la préfecture de police lors des recensements de Boulogne-Billancourt en octobre 40 et en juin 41. Les Levy ne mesurèrent évidemment pas les conséquences pour leur fille de ce déménagement pour cause d’appartement bombardé. Cela contribua à leur salut, lors de la Rafle du Veld ’hiv quatre mois plus tard.

Annie porta comme ses parents l’étoile jaune dès le 7 juin 1942[7] cousue sur ses vêtements. Obligation imposée dès l’âge de 6 ans pour tout déplacement en dehors du domicile, dans la rue comme à l’école.

– « Je me rappelle à ce moment-là que je portais l’étoile jaune. Je la cachais sous un col, mais bien sûr, des camarades l’ont aperçue. Certaines passaient devant moi avec un rire moqueur, d’autres restaient loin de moi. Le dernier jour avant les vacances de l’été 42, la directrice a fait un discours très gentil et donna une leçon à celles qui n’avaient pas compris comment et pourquoi nous étions malheureuses ».

Dans la continuité de cette mesure sur l’insigne obligatoire, l’exclusion se renforça en interdisant aux juifs les lieux publics. A l’entrée des parcs, sur les devantures des cinémas, des musées, des salles de spectacles et de certains restaurants, des squares et parfois des cabines téléphoniques, la petite fille pouvait lire « interdits aux Juifs ».

80 ans après, Annie ne revoit qu’à peine ces images iniques, de cette marque cousue sur sa petite robe d’été, de ces écriteaux vindicatifs à l’encontre des Juifs. Comment une petite fille de huit ans pouvait-elle comprendre qu’il n’y avait plus de place pour elle ? Papa, maman, tous les enfants et parents marqués du symbole de David, qu’avaient-ils fait de mal ?

Dans le quartier de Charonne où elle résidait avec ses parents dans l’appartement de son oncle, ces semaines avant la Rafle sont tombées dans le trou noir de sa mémoire. Elles précédèrent l’inoubliable jour de la séparation qui prit toute la place dans le film projeté sur l’écran intérieur de ses souvenirs d’enfant.

| Marcus et Cypa Levy. Vers 1940 [Collection particulière, Annie Vainberg]. |

[1] Si certains furent enrôlés dans la Légion étrangère, la très grande majorité des volontaires juifs étrangers de France voulant défendre leur pays d’accueil ont été incorporés dans trois régiments créés à cet effet : les Régiments de Marche des Volontaires Etrangers.

[2] Exposition en 2020 à Paris : « 1940 les Parisiens dans l’exode » au Musée de la Libération de Paris, Témoignage de Paul Léautaud concernant Paris le 13 juin 1940, la veille de l’arrivée des Allemands.

[3] Dès juillet 1940, les états-majors militaires français développent des contacts avec les gardiens allemands de la Demarkationslinie et peuvent dégager quelques règles qui ne sont pas ne variatur. Parmi les nombreuses consignes données aux préfectures les plus proches, il est stipulé notamment que le passage de la ligne de démarcation doit se faire « sans esprit de retour ». La liste des personnes autorisées à la franchir dans le sens Sud-Nord comprend les réfugiés (hollandais, luxembourgeois, belges, autrichiens et ressortissants des pays occupés par l’Allemagne), les Alsaciens-Lorrains de « race et de langue allemandes » et les Français appartenant aux catégories suivantes : ceux qui habitaient, avant les combats, entre la ligne de démarcation et la ligne du Nord-Est, les travailleurs des mines de houille du bassin de Lens-Béthune et leurs familles, les gendarmes français « munis d’une autorisation du MBF », ainsi que les « Juifs de toutes catégories munis de pièces en règle». Néanmoins, dans une note de bas de page, les états-majors mentionnent que certains postes allemands refoulent les Juifs en zone non occupée. Or, 100 000 Juifs auraient emprunté les routes de l’exode, soit près de la moitié des Juifs de France. Parmi les Juifs français, un tiers serait rentré à Paris, soit 30 000 personnes environ. [Source : Les Juifs et la ligne de démarcation, 1940-1943. Éric Alary. Dans Les Cahiers de la Shoah 2001/1 (no 5), pages 13 à 49].

[4] Conférence de Wannsee, 20 janvier 1942.

[5] Anéantissement en allemand. Mot qu’Hitler prononça trois fois dans ses discours célébrant son arrivée au pouvoir, (les 30 janvier 1940, 1942 et 1943), comme un avertissement « prophétique » à l’encontre des Juifs.

[6] Les deux sœurs de Cypa et de Sender, ainsi que leurs parents, périrent pendant la Shoah. Nous ignorons exactement quand, où précisément et comment ils furent assassinés. Mais pour connaître l’histoire de ces tragiques événements subit par la population juive de Kazimierz Dolny, je remercie beaucoup Marie-Claire Hoszwalb de m’avoir rédigé cet article pour nous éclairer La Shoah à Kazimierz Dolny.

[7] La 8ème ordonnance du 29 mai 1942 impose, à compter du 7 juin, à tous les Juifs âgés de plus de 6 ans habitant en zone occupée, le port de l’étoile jaune. Dans les premiers jours du mois de juin 1942, les Juifs doivent retirer, dans le commissariat de police dont dépend leur domicile et contre la remise d’un point textile cet insigne en trois exemplaires et le porter de manière visible sur le côté gauche de la poitrine. [Source : http://www.memorialdelashoah.org/commemoration-du-29-mai-1942.html]

4.

Étoiles pourchassées

Dans les hautes sphères allemandes de la planification de la « solution finale de la question juive en Europe », le général SS, chef du RSHA (Service de sécurité du Reich), Reinhard Heydrich, s’était rendu à Paris le 5 mai 1942 afin d’installer le général SS, Karl Oberg, comme chef de la SS et de la police en France avec l’objectif de lancer la préparation des déportations massives. Adolf Eichmann, le chef de la section antijuive du RSHA, le spécialiste et le logisticien dans toute l’Europe occupée des départs jusqu’aux arrivées dans les centres de mise à mort des déportés juifs se déplaça à son tour le 30 juin.

Oberg entama alors des négociations avec les autorités françaises sur l’organisation et les conditions de mise en œuvre de l’arrestation, du transfert et de la déportation des Juifs de France. Ces terribles négociations qui aboutirent le 2 juillet 1942 à la signature d’un accord officiel avec René Bousquet, secrétaire d’Etat à la Police de Vichy représentant le gouvernement. L’accord valida la participation des forces de l’ordre françaises aux arrestations de Juifs apatrides prévus par l’accord (Allemands, Autrichiens, Tchèques, Polonais, Russes blancs et rouges ou de nationalités indéterminée), fixa le nombre de Juifs à arrêter et à livrer en vue de leur déportation, ainsi que les critères d’arrestation : hommes de 16 à 60 ans, femmes de 16 à 55 ans. Cet accord ne portait pas sur les enfants mais ce fut le gouvernement de Vichy qui enjoignit la police française pour cette opération de prendre les enfants qui n’étaient pas en âge de rester seuls. La police allemande de France reçut l’ordre d’Adolf Eichmann à Berlin de ne déporter les enfants qu’à partir du mois d’août. Dans les rafles qui suivirent, et ce jusqu’à la fin de l’occupation, les listes d’arrestations mentionnaient clairement les enfants comme déportables.

Trois jours avant la date prévue de la plus vaste rafle qui fut perpétrée sur le sol français, Emile Hennequin, le directeur de la police municipale de Paris informa très précisément, par une circulaire[1] estampillée « secret » à tous les commissariats de la capitale : qui devait être arrêté, comment procéder, quels étaient les effectifs et le matériel mis en œuvre pour cette gigantesque opération. A partir des fiches de Tulard à la préfecture de police, l’objectif était d’arrêter 25 334 juifs dans les vingt arrondissements parisiens et 2027 juifs pour la proche banlieue (25 communes concernées du département de la Seine, dont Boulogne-Billancourt). Elle mobilisa plus de 4000 policiers et 50 autobus de la compagnie du Métropolitain pour emmener par rotation les Juifs des centres primaires de rassemblement dans chaque arrondissement vers le camp de Drancy pour les individus ou familles n’ayant pas d’enfant de moins de 16 ans ou vers le Vélodrome d’Hiver pour les autres[2]. En binôme, munis de listes avec les adresses des Juifs à arrêter, les policiers en civil ou en uniforme reçurent l’ordre de commencer avant l’aube, à 4 heures du matin[3].

16 juillet 1942. Depuis la vieille, des rumeurs circulaient dans les rues de Paris que l’on arrêterait les Juifs. Des policiers écœurés par la mission qu’ils venaient de recevoir tentèrent d’informer des juifs concernés par la rafle et de les encourager à quitter leur domicile. D’autres n’eurent pas ces scrupules.

Dans le quartier de Charonne, rue d’Avron, ces bruits atteignirent les Levy dans la nuit. Avec le précédent des rafles parisiennes en 1941, la rumeur courait que seuls les hommes étaient ciblés. Marcus alla se cacher derrière une porte cochère en face de leur immeuble. Cypa et sa fille restèrent dans l’appartement.

Ce matin-là, ce fut l’effervescence quand des policiers arrivèrent et montèrent au 1er étage. Ils arrêtèrent une femme juive dont le mari était prisonnier de guerre en Allemagne, avec ses deux garçons qui avaient les oreillons[4]. La concierge se précipita chez la maman d’Annie et appela :

– « Madame Levy, madame Levy, ils emmènent votre voisine ! ». Cypa descendit avec Annie. L’un des policiers les interpella :

– « Vous n’êtes pas sur ma liste. Partez ! »

Au même moment, à Boulogne-Billancourt, des policiers se répartissent les 96 fiches de cette commune, 96 adresses de Juifs correspondantes aux critères d’arrestation. Parmi elle, celle de Mardoché-Marcous Levy. Dans l’appartement du 89 rue de Saint-Cloud, ils ne trouvèrent personne. Sur la fiche, un fonctionnaire tamponna : PARTI SANS ADRESSE

Lorsque les policiers quittèrent la rue d’Avron et le quartier, Marcus rejoignait sa femme et sa fille. Il était dangereux de rester là. Ils avaient vu les policiers emmener des enfants, des femmes. Il fallait vite prendre une décision, trouver des lieux pour se cacher. Étonnamment, un couple de gens que les Levy connaissaient du marché de Billancourt, monsieur et madame Billault, s’était présenté et leur avait proposé d’emmener la petite en Normandie.

Encore aujourd’hui, Annie se demande pourquoi ils se trouvaient à Paris, rue d’Avron.

Ses parents, dans une tension extrême, tels des « criminels » traqués, hésitèrent avant de la laisser partir avec ce couple normand. Cypa décida de rester sur Paris malgré les risques. Elle voulait ne pas être trop loin, en cas de danger pour Annie, afin de venir la récupérer. Le village des Billault se trouvait à une petite centaine de kilomètres à l’ouest de la capitale. Quant à Marcus, il voulait se battre, rejoindre les forces françaises libres en passant par l’Espagne. Ce 16 juillet, il serra sa fille dans ses bras, un aurevoir étranglé par les sanglots de la séparation.

– « Et c’est la dernière fois que j’ai vu mon père… »

Annie partit avec un petit baluchon entre ces deux inconnus. Aucune réminiscence ne revint dans sa mémoire sur les conditions de son voyage jusqu’au village de Bières-Moisville dans l’Eure ou comment elle atterrit sur un lit sale ou dormaient plusieurs chats qui n’ont pas apprécié sa venue. Monsieur et madame Billault avaient une petite ferme vétuste, comme l’était la plupart des fermes à l’époque mais celle-ci était particulièrement insalubre et fétide. C’étaient les chiens qui faisaient la vaisselle, en léchant.

Ce couple se disputait régulièrement. Annie trouva gentil monsieur Billault mais sa femme était d’une nature colérique. Ils partaient régulièrement à Paris pour vendre leurs marchandises aux Allemands.

Petit à petit, ils firent participer Annie aux travaux de la ferme et traire leurs chèvres. Elle appréciait s’éloigner de la ferme pour retrouver ses biques qu’elle gardait sur les bords de la route, dans des parties boisées ou prendre le vélo pour aller chercher de la marchandise dans les fermes voisines. Lorsque la nuit tombait, elle dépeçait avec les Billault les lapins ou plumait les poules. Annie la petite citadine s’évertua docilement à ces nouvelles tâches de la campagne. A l’écart des querelles quotidiennes entre les Billault, elle aimait également se rendre dans la ferme voisine de monsieur et madame Goy. Ils avaient deux fils, Maurice et Albert, un peu plus âgés qu’elle. Tous lui témoignèrent de beaucoup de gentillesse.

En octobre 1942, Annie put reprendre le chemin d’une nouvelle école en enfourchant son vélo. Elle était à Créton, un village situé à deux kilomètres. Le maître apprécia ses bons résultats et se montra bienveillant pour la jeune fille dont il n’ignorait pas les raisons de sa présence. Annie pense encore aujourd’hui que ce brave instituteur était dans la résistance.

A Paris, depuis la rafle et les départs de sa fille en Normandie et de son mari vers le sud de la France, Cypa survivait et risquait chaque jour une arrestation en se dissimulant au cœur du Paris occupé. Il fallait bien se déplacer en ôtant son étoile avec la hantise d’un contrôle de papier avec sa carte d’identité « Juive ». Se nourrir, se laver, trouver un abri pour dormir. Quand elle ne dormait pas dans les cimetières, elle était accueillie sous un toit chez des amis ou des connaissances. A chaque fois qu’elle était en danger, elle « jouait » l’italienne et put s’en sortir à chaque fois. Comme cette fois-là, dans le métro lors d’un contrôle d’identité, elle a pleuré, joué la comédie « à l’italienne » comme quoi elle était défaite d’avoir oublié sa carte d’identité. Elle put faire demi-tour. La tension retombait jusqu’à la prochaine situation périlleuse.

En 1943, Cypa n’avait pas vu sa fille depuis d’interminables semaines. Elle prévint les Billault d’une visite. Les fermiers lavèrent et changèrent les vêtements de l’enfant pour la première fois. Tout cela ne dissimula pas à madame Levy les conditions d’hygiène dans laquelle Annie était entretenue. Sa mère, en retournant à Paris fit tout pour trouver une solution et faire revenir sa fille auprès d’elle.

Janvier 1944. Cypa fit son second déplacement à Bières-Moisville. En franchissant la porte de la maison des Billault, Annie vit sa mère toute tremblante. Elle était partie à pied pour rejoindre le village, cent kilomètres plus loin dans la direction du soleil couchant. Un camion de soldats allemands la prit en stop. En remarquant son tempérament et son physique, ils lui demandèrent si elle était d’origine italienne. Elle acquiesça. Les Allemands l’ont cru.

Une fois déposée sur la chaussée, tout son corps se mit à trembler. Les soldats continuèrent leur route. Cypa se dirigea vers la ferme. Voyant la crasse dans laquelle vivait son enfant, elle récupéra Annie et, main dans la main, retournèrent à Paris.

Monsieur et madame Thomas, un couple de marchands de tabliers non-juifs que les Levy avaient connu sur les marchés avant la guerre, acceptèrent d’héberger la petite dans leur appartement au 174 avenue du Maine dans le 14e arrondissement. Quant à Cypa, le courage chevillé à sa volonté de survivre, de cache en cache, de simulation en dissimulation, elle se débrouillait, éprouvée par des mois tapis dans l’ombre dans ce Paris occupé, soulagée d’avoir son enfant sous la protection d’amis parisiens qu’elle pouvait venir voir malgré le danger.

Vivre au côté de monsieur et madame Thomas dans leur immeuble était un havre de paix, de protection et de solidarité pour Annie. Ne pouvant retourner à l’école ou sortir dans la rue en ces premiers mois de 1944, elle avait néanmoins cette sensation de redevenir une petite fille comme les autres, surtout quand elle retrouvait deux copains, avec qui elle partageait ses jeux dans la cour. Tout un système d’alerte avait été conçu pour prévenir Annie en cas de passage d’Allemands ou d’individus louches. Au 174 avenue du Maine, on entrait sous un porche qui donnait sur une cour d’immeuble. Au fond de cette cour se trouvait un atelier de potiers. En cas de danger la concierge déclenchait une petite sonnette. Annie filait se cacher dans l’atelier jonché de poteries en cours de préparation. Une fois la menace passée, elle en ressortait toute blanchie par la poussière.

Puis vint un jour de liesse populaire.

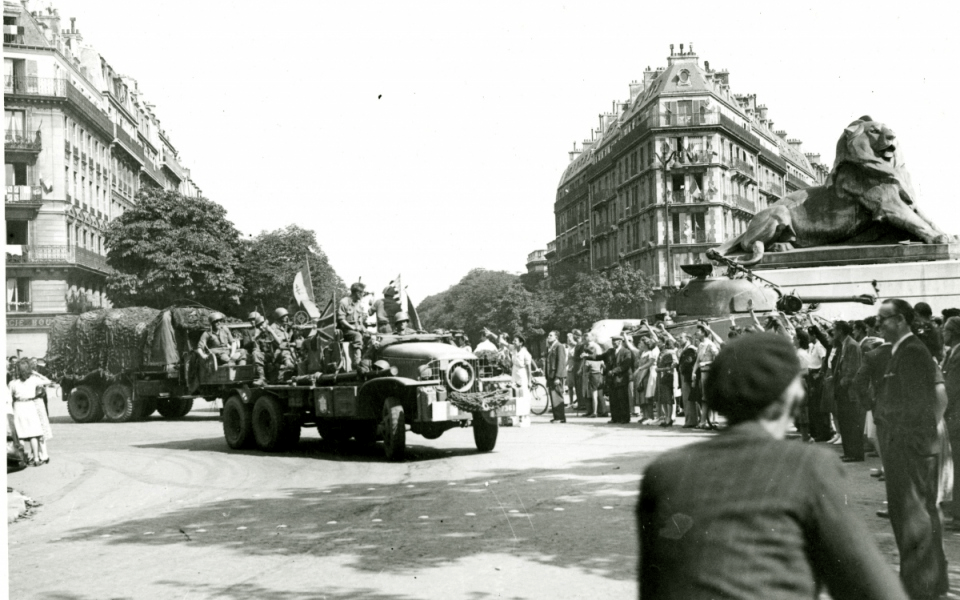

| Le 2e Division Blindée du général Leclerc le 25 août 1945, place Denfert-Rochereau [Source : Musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin]. |

Fin août 1944, Paris était enfin libérée. Madame Thomas emmena Annie sur la place Denfert-Rochereau, noire de monde. Les gens ivres de joie chantaient, dansaient, s’embrassaient. Quelqu’un prit Annie sur ses épaules et elle vit l’arrivée du Général Leclerc avec ses troupes se diriger vers le centre de la capitale. Un souvenir inoubliable, et enfin merveilleux, après cette longue nuit d’occupation allemande et de persécutions contre les opposants et les Juifs. Cypa et sa fille avaient survécu à quatre années de traque, avec au fond du cœur, l’espoir d’avoir bientôt, en ces jours de libération, des nouvelles de Marcus et des dizaines de milliers de Juifs qui avaient été déportés « vers l’est ». Mais la guerre en Europe était encore loin d’être achevée malgré l’agonie de l’Allemagne nazie et les débâcles de leurs armées sur tous les fronts.

– « Où est papa ? Quand reviendra-t-il ? » interrogea-t-elle probablement sa maman ou se questionna-t-elle en silence.

A partir de fin février, début mars 1943, Cypa n’eut plus de nouvelles de son mari. Leurs rares courriers échangés depuis sa fuite à l’été 42 vers le sud-ouest de la France s’étaient taris.

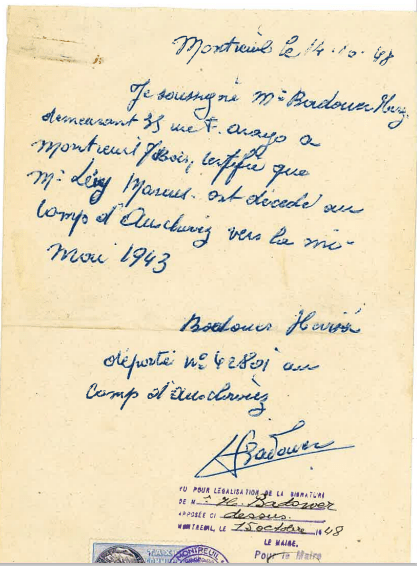

Revenons à ce tournant épouvantable de la Shoah et tentons de suivre le destin de Mardochée-Marcous-Marcus Levy à travers les traces laissées et découvertes dans les archives jusqu’à aujourd’hui.

Quoi que nous écrivions, aucun mot ne pourra traduire véritablement les sentiments et les souffrances qu’il ressentit, les périls et les obstacles qu’il affronta au cours de son long itinéraire qui se perdit dans le néant.

[1] Circulaire N° 173-42, datée du 13/07/1942. Archives Mémorial de la Shoah, cote XX-14a.

[2] Serge Klarsfeld. Le Calendrier de la persécution des Juifs de France, 1940-1944. Editions FFDJF, 1993, p.271-272.

[3] Dès 8 heures du matin le 16 juillet 1942, les premiers rapports de police municipale informèrent le cabinet du Préfet de police de Paris que beaucoup d’hommes d’étaient pas à leur domicile. Sur les 27 361 juifs attendus après deux jours de rafles, 12 884 furent arrêtés (3 031 hommes, 5 802 femmes et 4 051 enfants). Un relatif échec pour les autorités, une détresse sans nom pour chacun des individus arrêtés.

[4] Nous ignorons le nom de cette femme et de ce qu’elle est advenue avec ses deux enfants.

5.

Le dernier voyage de Marcus

Marcus Levy décida de passer en zone non-occupée comme nombre de Juifs qui venaient d’échapper à la rafle du Vel d’Hiv. Souhaitait-il tenter le passage seul, de mesurer les risques, avant de faire venir sa femme et sa fille ? Possible.

Probablement après avoir pris des contacts avec des passeurs, il réussit à franchir la ligne de Démarcation à Vierzon en août 1942 et poursuivre sa route vers la frontière espagnole. A compter de fin septembre nous le retrouvons à Saint-Affrique dans l’Aveyron où il séjourna quelques jours avant d’atteindre Bordères-sur-L’Echez dans les Hautes-Pyrénées à 4 kilomètres de Tarbes. C’est une petite commune peuplée d’environ 1600 habitants pendant l’occupation où Marcus trouva domicile chez un cultivateur, monsieur Louis Dutourné. Le maire de la ville demanda le 14 octobre au Préfet une autorisation de séjour pour monsieur Levy. Ayant pénétré clandestinement en zone libre, détenant une pièce d’identité prouvant son statut de « Juif », les autorités de Vichy décidèrent de faire incorporer Marcus dans le Groupement des Travailleurs Etrangers[1] n°525 établi à Bordères-sur-L’Echez.

Début décembre, il fit une demande de renouvellement de sa carte d’identité dont la validité arrivait à échéance. Sur le récépissé de cette demande, d’un rouge ostracisant, il fut clairement notifié que Marcous Levy ne pouvait occuper aucun emploi, si ce n’est l’incorporation dans un GTE.

En cette nouvelle année 1943, dans les frimas de janvier, Marcus avait trouvé un logement dans la ville de Tarbes au 72 avenue du Maréchal Joffre lorsque le 14, à 17 heures, deux gendarmes vinrent l’interpeller.

– « Mardoche, Marcous Levy, au nom de la loi nous vous vous arrêtons pour être conduit au GTE n°525 à Bordères-sur-L’Echez car vous ne vous y êtes pas présenté. »

Marcus était vêtu d’un complet noir, coiffé d’un béret basque et ses souliers noirs portaient des traces d’usure. Dressé au milieu de la pièce, il leur tendit une lettre et répondit après avoir confirmé son identité :

– « Je viens de recevoir cette convocation ce soir-même du GTE 525. J’avais l’intention de rejoindre ce groupement avant le 18 courant, date fixée par la convocation elle-même ».

Les deux gendarmes n’en tinrent pas compte et déclarent qu’ils l’emmenaient à Bagnères-de-Bigorre pour rejoindre le GTE. Ils fouillèrent Marcus et tombèrent sur une carte avec des tickets d’alimentation délivrée à Boulogne-Billancourt le 16 décembre 1941[2].

| Pièce d’identité que portait sur lui Marcus Levy quand il quitta Paris après la rafle du Vel’ d’hiv. [Archives départementales des Hautes-Pyrénées Cote 1214 W 1272 dossiers n°20706]. |

| Récépissé de demande de carte d’identité de Marcus Levy fin décembre 1942. Au crayon à papier en haut du document, Mention datée du 15/1/43 faisant part de l’arrestation de Marcus pour être incorporé au GTE 525. [Archives départementales des Hautes-Pyrénées Cote 1214 W 1272 dossiers n°20706]. |

Comme beaucoup de juifs étrangers des GTE, Marcus fut affecté contre un très maigre salaire dans une ferme chez un agriculteur, précisément dans la haute vallée de l’Adour, à Trébons, petite commune rurale de quelques centaines d’habitants, près de Bagnères-de-Bigorre. S’il pouvait être aisé de s’échapper, beaucoup de ces infortunés juifs pensèrent que l’incorporation pouvait les protéger des arrestations et des déportations mais le gouvernement de Vichy n’en était plus à sa première trahison.

Marcus, essayait-il de prendre discrètement des contacts avec des filières d’évasion vers l’Espagne toute proche, étape pénultième et périlleuse avant de rejoindre les forces combattantes françaises libres et les Alliés désormais cantonnés en Algérie[3] ?

Mais le 27 février 1943, à Trébons, le destin de Marcus bascula dans la mauvaise direction lorsque trois gendarmes débarquèrent dans son logement pour l’emmener « au nom de la loi ». Cette arrestation fut la conséquence directe d’un événement qui s’était produit deux semaines plus tôt, à des centaines de kilomètres du village, sur la passerelle des Arts à Paris.

Deux résistants juifs avaient abattu deux officiers de la Luftwaffe sur ce pont le 13 février 1943. En représailles, les autorités allemandes d’occupation exigèrent des forces de polices françaises la déportation de 2000 hommes juifs étrangers, célibataires ou sans enfants, de 16 à 65 ans, en état de travailler. Depuis les rafles de l’été 42, les préfets de la zone nord n’étaient plus en mesure de fournir le quota de juifs répondant à ces critères. La plupart avaient déjà été déportés ou disparu dans la clandestinité ou franchi la ligne Démarcation. Le terrain du « ramassage des juifs » se concentra alors vers les nouvelles régions préfectorales de la zone sud récemment occupées : Toulouse (celle où se trouvait Marcus), Montpellier, Limoges, Clermont et Lyon (exception faite pour la préfecture régionale de Marseille qui venait de subir en janvier 43 une rafle qui arrêta 800 juifs). De plus, dans ces régions, les camps d’internements juifs (Le Vernet, Noé, Gurs) et les Groupements de Travailleurs Etrangers constituaient un vivier pour y puiser les hommes requis par les Allemands et à livrer au camp de Drancy[4].

A compter du 20 février, l’ordre fut donc donné à ces préfets régionaux d’organiser l’exécution de cette « rafle des 2000 ». A charge pour la police dans les grandes villes et la gendarmerie dans les campagnes d’effectuer le « ramassage des Juifs ». Dans chaque département, un camp ou un centre de regroupement fut défini avant de tous les acheminer vers le camp de Gurs dans les Basses-Pyrénées, puis de les transférer à Drancy au nord de Paris, au plus tard pour le 4 mars.

Dans toutes les préfectures départementales on s’activa à dresser les listes des israélites à arrêter selon les instructions reçues. Les noms et les adresses de la plupart de ces infortunés étaient connus de leurs services. Depuis décembre 1942[5], les Juifs se trouvant en zone sud devaient à leur tour recevoir la mention « Juif » sur leurs titres d’identité et les cartes d’alimentation. 140 000 juifs se présentèrent sur les lieux de convocation[6]. Le gouvernement précisait bien aux préfets de conserver la trace de l’identité des personnes ayant accompli cette formalité[7]. Marcus dut lui aussi s’y rendre. Il ne se faisait pas d’illusion sur les motivations de cette nouvelle loi mais tenait à rester en règle vis-à-vis des autorités, le temps de préparer son passage clandestin vers l’Espagne. Mais du temps, il n’en eut pas suffisamment.

26 février 1943. 17e Légion de la Gendarmerie nationale, compagnie des Hautes-Pyrénées, section Bagnères-de-Bigorre[8]. Son commandant, le capitaine Bourdoncle, après réception d’un ordre du Préfet, informa le commandant de sa brigade (regroupant les sections de Bagnères, de Saint-Laurent, de Lannemezan et d’Arreau – des Hautes-Pyrénées) des instructions suivantes :

Il y a lieu d’arrêter, dès réception de ce message sans attendre le temps du jour, les israélites figurant sur les listes jointes[9].

Une fourgonnette de la compagnie assistera le ramassage dès demain à 6 heures ; ceux de Lannemezan vers 7 heures ; etc…

Ceux de Saint-Laurent seront conduits à Tarbes par le train y arrivant à 12h35, celui de Vieille-Aure sera conduit par l’auto de la brigade jusqu’à la gare d’Arreau puis par le train arrivant à Tarbes à 12h35.

Ceux de Bagnères (inclus Marcus) seront pris par la fourgonnette de la Compagnie à 13 heures.

Départ de Tarbes pour Gurs à 14 heures. Aucune exception n’est admise.

Pour ceux dont l’adresse serait erronée et qui se trouvent dans une autre brigade, alerter directement dès cette nuit, la brigade intéressée.

Tous les C.B. (Commandants de Brigade) intéressés rendront compte directement à la Compagnie (des Hautes-Pyrénées) par message le 27 à 10 heures des résultats obtenus. Indiquer également la quantité d’essence consommée (notes de frais obligent !).

Etablir les P.V. (Procès-Verbaux) en trois exemplaires : 1ère suivra l’intéressé. 2e le Préfet. 3e les archives. (C’est ce dernier qui nous permet de découvrir ce document)

Référence : Lettre Préfet en date du 26.2.1943. Transmission Compagnie N°2650/3 du 26.2.43. (C’est nous qui soulignons).

En additif de ces instructions, il était précisé :

Une commission de criblage devant examiner leur situation, les intéressés devront se munir de toutes les pièces qu’ils jugeront devoir présenter notamment les pièces établissant leur situation militaire.

On demande que ces gens soient mieux traités que les internés administratifs, s’assurer qu’ils n’emportent aucune arme pour éviter les suicides, s’assurer qu’ils n’ont sur eux ni couteaux ni bouteilles ni toxiques.

Ils peuvent emporter le contenu d’une valise de 25 à 30 kilos : couvertures, linge de corps, vivres pour un jour, objets de toilette et nécessaire pour manger. Dans le cas ou une famille entière partirait, les clés des meubles et appartements seront remis au Maire, étiquetés. Se faire assister par un conseiller municipal, garde-champêtre, secrétaire de mairie.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter évasions, suicides et manifestations hostiles sur l’itinéraire.

Agir humainement sans brutalité ni mots grossiers. Pas d’emploi d’objets de sûreté à moins de tentative d’évasion ou de rébellion.

A quelques heures du « ramassage », toutes les précautions et les situations envisageables furent clairement consignées.

Et comme convenu, à 6 heures, ce jour d’hiver du 27 février où l’aube ne s’était toujours pas levée, trois gendarmes (Pierre Larrue, Pierre Leluan et Renée Bayle) de la section de Bagnères descendirent de leur véhicule, frappèrent à la porte du domicile de Marcus Levy à Trébons, le réveillèrent, l’interpellèrent, vérifièrent son identité et déclarèrent qu’ils l’arrêtèrent « au nom de la loi » faisant « l’objet d’une mesure administrative ».

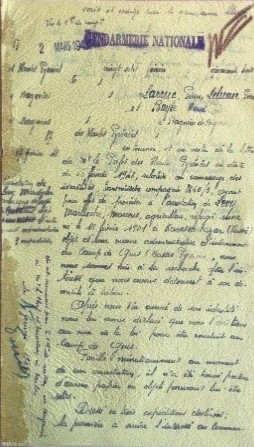

Relisons intégralement le procès-verbal rédigé par le gendarme Pierre Leluan, écrit manuscrit recto-verso à l’encre bleue sur du papier pelure jauni :

GENDARMERIE NATIONALE

Vingt-sept février quarante trois

Larrue Pierre, Leluan Pierre,

et Bayle Renée

(Section) Bagnères-de-Bigorre

(Compagnie) des Hautes-Pyrénées.

en tournée, et en vertu de la lettre de mr le préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 février 1943, relative au ramassage des israélites, transmission compagnie 2650/3, ayant pour effet de procédé à l’arrestation de Levy Mardoche, Marcus, agriculteur, réfugié russe né le 15 février 1901 à Karassoubazar (Russie) objet d’une mesure administrative d’internement au camp de Gurs (Basses Pyrénées), nous nous sommes mis à la recherche de l’intéressé que nous avons découvert à son domicile à Trébons.

Après nous être assuré de son identité, nous lui avons déclaré que nous nous l’arrêtions au nom de la loi pour être conduit au camp de Gurs.

Fouillé minutieusement au moment de son arrestation, il n’a été trouvé porteur d’aucun papier ou objets pouvant lui être retiré.

Dressé en trois expéditions destinées : la première à suivre l’intéressé au commandant du camp de Gurs, la deuxième par la voie hiérarchique à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées à Tarbes ; la troisième aux archives.

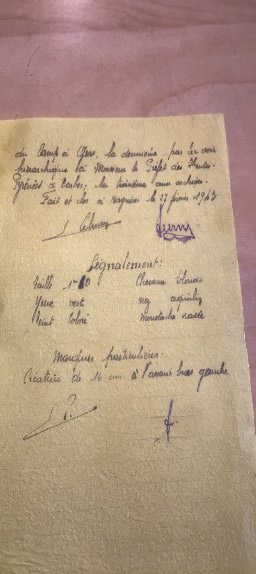

Fait et clos à Bagnères le 27 février 1943.

Sous la signature du gendarme Leluan, il est indiqué le signalement de Marcus Levy ainsi qu’une marque particulière : Cicatrice de 16 cm à l’avant-bras gauche.

| Procès-verbal recto-verso de l’arrestation de Marcus Levy le 27 février 1943 par la section de Gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre [Sources : Archives SHD de Vincennes, cote GR 65 E 70]. |

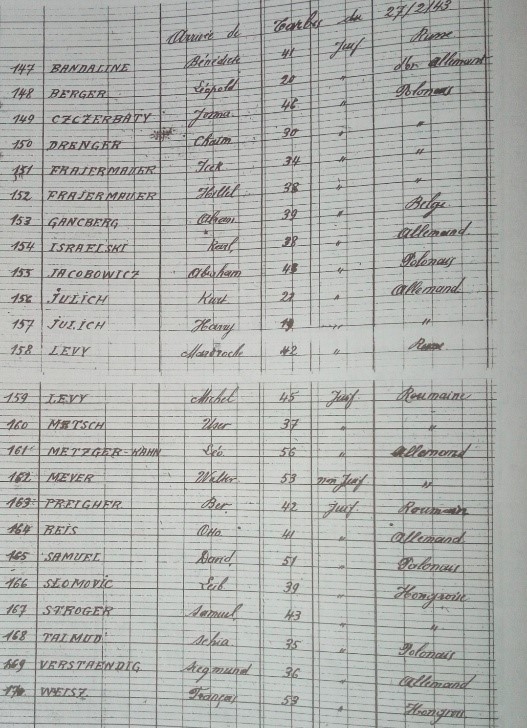

Le papa d’Annie fut donc arrêté ce samedi matin du 27 février 1943, entouré de trois gendarmes, et dirigé en fourgonnette vers Tarbes, premier lieu de rassemblement des juifs « ramassés » dans le département. Comme programmé, à 14 heures, on le transféra au camp de Gurs avec 23 autres juifs pris ce jour-là dans les Hautes-Pyrénées[10].

| Fac similé de la liste des 24 juifs arrêtés et rassemblés à Tarbes le 27 février 1943 et emmenés au camp de Gurs le jour-même [Source : Archives départementales des Hautes-Pyrénées publiées dans le livre de Serge Klarsfeld La rafle de février 1943 en zone sud et les deux convois n°50 et n°51 des 4 et 6 mars 1943 qu’il ne faut pas oublier. Editions FFDJF, 2020. p.94]. |

Au camp de Gurs, la direction procéda à un criblage sur les 1615 juifs arrivants des 33 départements ciblés. Dans cette colonne d’individus fraichement raflés, Marcus Levy passa à son tour dans plusieurs services du camp tenus par des détenus sous la surveillance des autorités françaises. On le dépouilla de son argent, de ses cartes d’alimentation, de son tabac, de sa pièce d’identité et d’autres biens qu’il pouvait avoir sur lui. Ensuite, ces détenus furent affectés dans des baraquements aux constructions provisoires et insalubres. Le terrain autour était marécageux et pouvait ressembler à un véritable bourbier en cette période hivernale. La nourriture qu’ils percevaient était un ersatz de café le matin vers 7h, d’une soupe et quelquefois d’un plat de légumes avec de maigres traces de viande vers 11h30 pour finir avec des topinambours à 17h30. La ration de pain était de 230 grammes ; juste suffisant pour tenir debout quelques jours.

| Vue du camp de Gurs tel que photographié à partir d’un château d’eau. Gurs, France, vers 1941. [Source: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of Hanna Meyer-Moses] |

Ces arrivants ont été soumis au criblage. Les autorités en sélectionnèrent 1349, Marcus compris, sur les 1615. Les autres furent écartés pour des raisons de nationalité, d’attaches françaises ou parce qu’anciens combattants et ne furent pas dirigés vers le camp de Drancy, du moins à ce moment-là.

En contemplant le camp de Gurs, Marcus découvrit les multiples rangées de barbelés qui entouraient les détenus sous la surveillance des G.M.R (Groupe Mobile de Réserve) casqués, fusil sur l’épaule. Ils avaient remplacé la veille les sentinelles armées de simples révolvers[11]. Quelque chose se préparait… Des surveillants pénétrèrent dans les baraques avec des listes à la main.

Le jour de l’arrivée de Marcus Levy à Gurs, un premier contingent de 922 (ou 925 selon les sources) hommes juifs fut déporté vers Drancy. Pendant ce transfert il y eut huit évadés dont un fut tué.

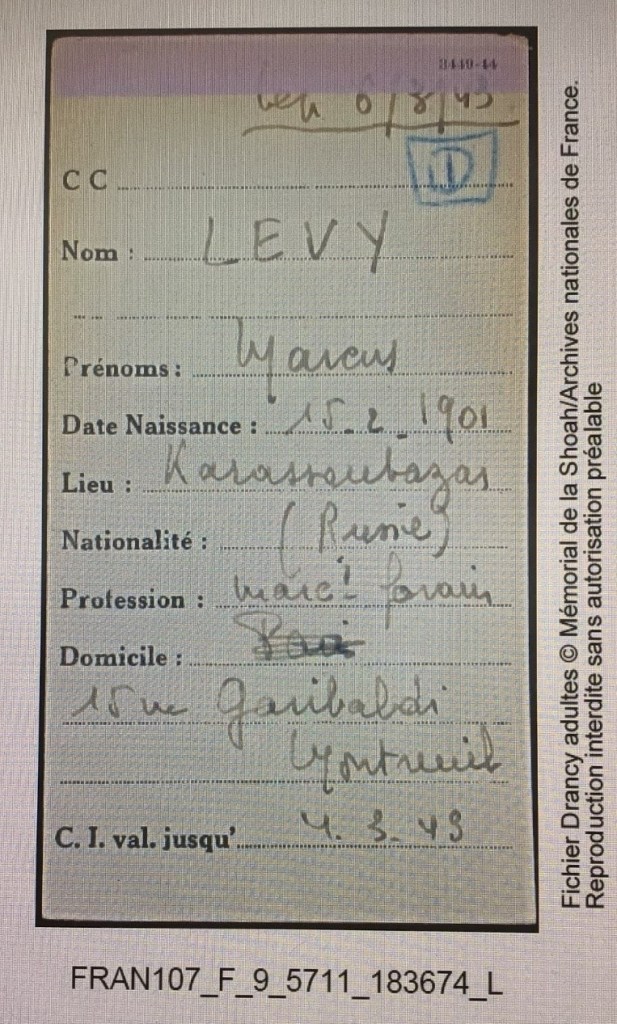

Le 3 mars, un deuxième transfert quitta le camp. Marcus était cette fois-ci sur la liste et monta du quai de le gare d’Oloron-Sainte-Marie (gare de Gurs) dans l’un des wagons de troisième classe, chacun gardé par deux à quatre gendarmes. Ils étaient 770 Juifs auxquels s’ajoutèrent 180 Juifs du camp de Nexon lors du passage du convoi à Limoges. 942 arrivèrent à Drancy le 4 mars, huit avaient réussi à sauter du train. Il aura fallu une journée et demi à ce convoi pour aller des basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) à la banlieue est de Paris.

| Fiche d’internement (recto) à Drancy de Marcus Levy, arrivée au camp le 4.3.43. Pour son domicile, il déclara « 15 rue Garibaldi à Montreuil ». C’est à cette adresse que sa femme Cypa et sa fille Annie habiteront après la guerre. En haut à droite « D » pour déporté et la date de son convoi, le 6 mars 1943. |

Les Juifs de cette rafle dite « des 2000[12] » dont la plupart, comme Marcus, partirent de Gurs pour leur avant-dernier voyage, alimentèrent les convois n°50 du 4 mars 1943 et n° 51 du 6 mars 1943 destinés au camp d’extermination de Sobibor dans le Gouvernement Général de la Pologne occupée, district de Lublin. Marcus Levy passa deux nuits dans la Cité de la Muette de Drancy avant de se retrouver sur une nouvelle liste de déportables au matin du 6 mars 1943. A 8h55, ce convoi n°51 emporta de la gare Bourget-Drancy 1000 Juifs. Il était le 485ème de la sous-liste intitulée « Gurs ».

| Extrait de la liste du Convoi n°51 où est inscrit le nom de Mardoché LEVY [Archives du Mémorial de la Shoah, CV_51]. |

De ce convoi n°51, deux évasions réussirent et deux autres échouèrent. Et des 1000 Juifs de ce convoi., comme pour celui du n°50, les survivants en 1945 se comptèrent sur les doigts d’une main. Ils furent cinq : David-Albert Adejes (Grec), Ernst Arndt (Polonais), Mendel Fuks (Polonais), Maurice Jablonsky (Polonais) et Nathan Lewinsztjen (Polonais).

Le 10 mars, le convoi n°51 arriva sur la rampe, le long de ce camp de Sobibor où la quasi-totalité des convois allait directement aux chambres à gaz. Ce jour-là, d’après les témoignages de Mendel Fuks et de Maurice Jablonsky, et après la cohue et les coups du débarquement sur la rampe, les déportés étaient rassemblés sous un hall, leur maigre bagage laissé derrière ou devant eux. Les SS choisirent quelques dizaines d’homme volontaires « pour de durs travaux ». Mendel Fuks raconta son arrivée à Sobibor après quatre jours et quatre nuits enfermés dans les wagons à bestiaux depuis Drancy.